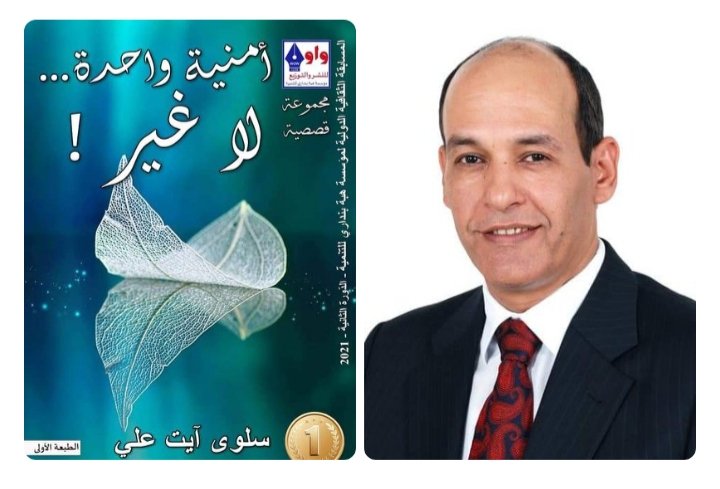

نبشٌ في المجموعة القصصية “أمنيةواحدة…لا غير!”للقاصة سلوى آيت علي الفائزة بالمركز الأول في مسابقة “هبة بنداري للتنمية”

صفاء محمد

نبشٌ في المجموعة القصصيّة “أمنية واحدة… لا غير!” للقاصّة المغربية الطليعية: سلوى آيت علي، الفائزة بالمركز الأوّل في المسابقة الثقافية الدولية لمؤسسة هبة بنداري للتنمية، الدورة الثّانية 2021، مصر.

نشأة الكاتبة ومسيرتها

نشأت الكاتبة بنت الثلاثة وعشرين ربيعًا في مثلث شبه معزول في أقصى الجنوب الشرقي من المغرب يُعاني من مناوشاتٍ عتيقة استدعت تواجد الثكنات العسكرية بكثافة، ويعاني من مشاكل رئيسية كانتشار الألغام وندرة المطر، فلا يعشّش فيه غير الفقر والمرض، ما جعل الأماني تضمحل يومًا بعد الآخر. حتى من اختاره الأهالي بالإقليم الذي عانى طويلًا من أجل اقتناص الهوية والحياة ليرعى مصالحهم، عكف على توزيع الحياة والمناصب والشغل بالهيئات والمؤسسات على أقاربه وذويه.

درست القاصّة الأدب والإعلاميات، وهي نشطة في المجال الثقافي العام، وتعمل بالكتابة والصحافة في عدّة مجلات ثقافية وطنية.

نُشرت أعمالها في عدّة منابر إعلامية وطنية وعربية ودولية، ولها مجموعة قصصية قيد الطبع باسم “طيف شقي”.

التكريمات:

فازت القاصّة بمراكز متقدّمة في بضع مسابقاتٍ أدبية وطنية ودولية، بالإضافة إلى فوزها بالمركز الأوّل في المسابقة الثقافية الدولية لمؤسسة هبة بنداري للتنمية – مصر- في دورتها الثانية 2021 والتي تقدّم لها عدد 115 متسابق من عشر دول عربية في القصّة والرواية وأدب الطفل والشعر العمودي والحرّ والكتب التخصّصية، وتقوم المؤسسة برئاسة مؤسِّستها ورئيس مجلس أمنائها الأديبة العالمية: هبة بنداري بطباعة هذه المجموعة القصصية بالإضافة إلى 32 كتابًا فائزًا على نفقة المؤسسة كنوع من دعم المبدعين وإثراء الثقافة العربية.

مدخل:

حينما خلق الله آدم علّمه الأسماء، وكذا الأمم الأخرى قد جعل لكل منها منطقًا تتواصل من خلاله وتعبد الله بلسانها، فبعيدًا عن المصطلحات والنظريات المعلّبة التي يسوقها إلينا من يتفلّتون من هويتنا ولساننا لاهثين وراء من علمناهم المنطق ومنحناهم هوية، نقول بأن اللسانيات هي الكلّ والسيميوطيقا هي الفرع، فالبيان اللساني هو ما يجعلنا نتواصل ونتفاهم ونعبّر ونشعر كبشر وربّما استنتجنا من خلال تراكيبه اللسانية معاني أو دلالت الإشارات أكانت منّا أم من الأمم أمثالنا. بيد أن السيميولوجيا نحتاجها كأداة مهمّة في تحليل البنية السردية (العميقة بوصفها تمثيلًا بصريًّا للتمفصل المنطقي لأية مقولة دلالية، والسطحية) والبنية الخطابية بحيث نفحص الأشكال الخطابية ومختلف صيغ تمفصلها.

المجموعة القصصية: أمنية واحدة… لا غير!

المجموعة ينتظم بين دفتيها عشر قصص قصيرة، احتوتها 88 صفحة من القطع المتوسطة، وقد تضمّنت: (الوجبة الأخيرة، الحلم الأحمر، يتيم الوطنيْن، تواطؤ، أمنية واحدة… لا غير!، صحوة متأخّرة، علبة المناديل، هذيان قاتل، شياطين الأنس، روزا).

نبدأ بالإهداء، وقد بدا جليًا بأنه جزء من بِنية المجموعة، وهو يُجمل الغاية من وراء ولوج القاصّة لحكايات المجموعة كافّة. حيث تقول -علي-: “إلى كلّ من انطفأت أعماقه وما زال ينشر النّور والمحبّة، إلى كلّ من تجمعنا بهم رابطة الحرف بغضّ النظر عن ألوانهم وأجناساهم ودياناتهم وجلّ انتماءاتهم، إلى الأحلام الضائعة… إلى من هاجرت أمانيه وما زال يُصارع الوجود من أجل أمنية واحدة… لا غير!”

كما نلمح إهداءً آخر قابعٌ في زاوية ذات الصفحة للأديبة هبة بنداري كإشارة واضحة للهدف الذي ساقها ومؤسستها لنشر كل تلك الأعمال مجانًا، حيث تقول بنداري: “إلى كلِّ مَنْ ينشرون النُّور والمحبَّة”.

وقبل الخوض في دهاليز المجموعة، لا بدّ من مصافحة العنوان والغلاف، وحيث أن النصّ هو خلق إحساسٍ بالحالة، لا قول المعنى؛ فقد أتى عنوان المجموعة (وهو عنوان القصّة السّادسة منها) “أمنية واحدة… لا غير!” بهذه السيميائية التي تعكس تلك الحالة التي وصلت إليها القاصّة هي وأبطال حكاويها من إعياءٍ من كثرة التمنّي من دون فائدة تُذكر وسط تلك العوامل القاسية (برد – هجير – لفح – هجرة – رثّ – ذبح – واعرة – شاهقة- حارقة، لا وطن… إلخ) التي يغوصون فيها، حتى أنها قرّرت أن تكون الأمنية هي اللاشيء في المعيار المادي.

كما عبّر الغلاف (كنصٍّ موازي) بسيميائية بالغة عمّا احتوته المجموعة من نبض المجتمع الذي عاشه الشخوص وتجرّعوا من قسوته حدّ الثمالة، فاللوحة تحوي ورقة شجر واحدة قد أنهكتها الفصول والجدب الإنساني حتى سحبت منها الحياة ودماء اللون؛ فباتت بيضاء شاحبة ملقاة على الأرض التي لم ترحم أهلها يومًا، بيد أن الورقة تقبع على خلفية مطرّزة باللون الأخضر الزيتوني في إشارة واضحة إلى حالتي الاتزان والثبات التي ما زالت القاصّة تتحّلى بهما برغم النكبات والخيبات والخذلان التي عاشتها هي وشخوص حكاويها، وبأنّها لا زالت تؤمن بالبيئة والطبيعة وبقدرة الأخضر على تضميد جراح النفس النافذة للرّوح، كما جاء اسم الكاتبة أسفل تلك الورقة في سيميائية بالغة الدلالة، وكأن الكاتبة أرادت القول بأنها أعثر حظًا من تلك الورقة منزوعة الحياة، وأن الأرض التي وهبها الله لقاطنيها قد قتلت أبناءها بتمكينها للطغاة والفاسدين من العبث بها ليصنعوا لنا تاريخًا مرّا لا يمكننا تأريخه إلا بمحابر الدمع والدم.

إن التاريخ والجغرافيا هما الفعل والمفعول به، فالمكان هو ما يُغتصب داخليًّا وخارجيًّا وما يحدث عليه الفعل أو الصراع الذي ندونه كتاريخ كي لا تضيع الحقيقة، فبدون جغرافيا لن يكون ثمّة تاريخ؛ فهل لو حللنا مشكلة الجغرافيا سيقل تدوين التاريخ أكان سلبًا أم إيجابًا؟

تمرّدت الكاتبة في حكاويها على واقعٍ فقدَ كل مقومات القيم الإنسانية والعدالة وخُرِقت فيه القوانين السماوية والأرضية كافّة، بل حتى الموروثات الفطرية السليمة قد ضاعت وسط جوْر من يستأثرون بالماء والهواء والجغرافيا والتاريخ.

فهي تعرض لنا قضايا إنسانية في تشريحٍ واعٍ لأسرار النفس البشرية، وتعبيرٍ بليغ عن أنّات الإنسان في منطقتها وغير مكان من العالم. وقد جاءت لغة الكاتبة حكائية بنفسها أو سردًا بضمير الغائب واستخدمت لذلك لغة مطواعة قوية حافلة بالتعابير والمواقف الفلسفية، وقد شكّلت القضايا والتساؤلات والتنقلّ المفاجيء بين الأحداث عنصرًا أساسيًّا عند الكاتبة وبعثت فيها الحركة والنشاط ، كما برعت في تحريك شخوصها بمرونة فائقة، وارتفعت بنا إلى جودة فنية بالغة.

في قصّة “الوجبة الأخيرة” تقول القاصّة “على أرضٍ شبه قاحلة، يجرّ أقدامًا هالكة، حافية، وملابس رثّة، بهتت ألوانها وتهلهلت جودتها، وزُيِّنَت بِرُقعٍ على الأكتاف والمرافق، ربّما بسبب أشعة الشمس الحارَّة التي يستقبلها حين تطل في ساعات الصباح الأولى، ويودّعها عند شروقها مساءً، وربّما بسبب تعبها هي الأخرى من جور الحياة وجبروتها أكثر من تعب صاحبها.” وتمضى إلى أن تقول “ليسترجع أنفاسًا استنزفتها هضبات الجبال والتضاريس الوَعرة التي يسلكها راعيًا الأغنام والماعز بحثًا عن قُوتها”، وتستمر في السرد حتى تنتهي بقول ذلك المظلوم المقهور المحروم من التعليم ” أريد… أريد… حقيبة و كِسرة خبزٍ ساخنة.”

وفي قصة “الحلم الأحمر” تقول الكاتبة بلسان بطلتها “تسترقُ السمع باهتمامٍ منقطع النظير لكلمات زوجها المنخفضة في مكالمة عبر الهاتف؛” ما جعل الشك يحرق قلب البطلة ويتلاعب بوجدانها، حتى فقدت الأمان ظنّا، ليتبيّن لها في النهاية بأن الزوج كان يجلب لها بنتًا لتعيش معهما، فيأتيها بها في نهاية القصة قائلًا “لقد أصبَحَت لنا أميرة صغيرة كما حلمنا حبيبتي، اخترت لها من الألوان الأحمر، أعلم أنّه المفضل لديك.”

وفي قصة “يتيم الوطنيْن” تقول عن العابرين إلى الضفة الأخرى من البحر “إذ كان البحر في أوج هيجانه، كأنّه هو الآخر يرفض احتضاني من ألم وطن اعتصر أحشائي، بعدما راكمتُ من الشهادات ما لم يُشبعني من جوع، ولم يُغننِ عن جشع الحياة، قمعِ صوتي المبحوح بالمطالبة بعملٍ يضمن كرامة إنسانية لطالما خدشتها مرارة الحياة وقسوتها.” وتمضي في القصة ببراعة وتشويق حتى تقول في نهايتها “ارتميتُ بهدوءٍ تحت صرخات المهاجرين، وسط أمواج عاتية أحسستُ أنها أحَنُّ عليّ من صدر وطنٍ، حاملاً معي جثامين أحلامٍ كانت تحت أنقاض قلبٍ مكلوم، مطمورة في مقبرة النسيان، وصورة ابتسامة والدتي تعانق ذاكرتي، تستوطن بألمٍ مخيلتي، وتمخر عُباب الخيبة؛ معانقاً إياها في عالم حيث السلام، ولا شيءَ آخر غير العدالة الإلهية.”

تستمر -علي- في عمارة لوحاتها السردية في حكاويها المتتابعة بالمجموعة القصصية، وهي تستعرض مشاكل مجتمعها وجيلها من منظار كاتب بلغ من الكبر عتيًّا حتى وصل إلى كل تلك البصيرة والمنطق في التشخيص والقصّ وهي ما زالت في بداية العشرينيات من عمرها.

ففي قصّة “تواطؤ” تقول: “مسحتُ دمعة حارقة تدحرجَت على خدّي دون أن أنتبه لها، كان لونها مختلفًا، لا أعلم هل هو كحل عيني، أم أن مرارة وقتامة إحساسي اللذان أصبغا عليها اللون الأسود؟!”

وفي قصة “أمنية واحدة… لا غير!” تقول: “أدرَكتُ حينها أن أيسَرَ وسيلة لِبَعثِ الطمأنينة والأمان في النفس، هو النظر لما تُحِبُّهُ وتهواه. بعيدا عن لونٍ واحدٍ تظلُّ حياتك ترتديه، رغم أنك مَلَلتَ وجوده.” حتى تفاجئنا في النهاية وتقول: “كانت تلك، أقصى أماني رجل أعمى!”

وتمضي القاصّة من خلال حكاويها وشخوصها مستعرضةً لمشاكل عديدة ومتنوعة بالمجتمع، وأماني ضائعة وأحلام دُفنت وسط أنّات المقهورين، بشكل إبداعي ومشوِّق، يجعل القاريء يعيش الحالة صوتًا وصورة وإحساسًا وانفعالًا، حتى يجد نفسه أمام القصة الأخيرة “روزا” حيث تقول على لسان صغيرةٍ يُجبرها أهلها على الزواج متاجرةً “لا أريد هذا الزوج، ولا أريد ماله، ما زلت أريد أن ألعب مع روزا حبيبتي الصغيرة، وأصنع لها ملابسًا جديدة. ما رأيك يا أمي؟” وتمضي في القصة إلى أن تسرد “مساحيق التجميل لم تستطع إخفاء ملامحها الطفولية المقهورة، وامتعاضها مما يصدر من ذئاب بشرية تتربّص بها ولا سبيل لإنقاذها من براثن قتل شرعي.” وتستمر الأحداث في سرد سيميائي بارع، حتى تقرّر الطفلة الرّحيل مع دميتها التي قد خبّأتها قبل العُرس، فتقول “هيا يا روزا، لنذهب بعيدًا عنهم، سأعيش رفقتك، في عالمنا لوحدنا. ارتمت باستسلام من فوق التلّة العالية، لتُنهي حربًا قضت على ريعانها، معلنةً بدايةَ سلامٍ أبديّ لروح أتعبتها قذارة العقول المتعفنة.”

سلوى آيت علي، قاصّة تمتلك أدوات الحكاية والسرد ببراعة، هي موهبة حقيقة سيكون لها شأنها وبصمتها التي ستسطع بعالم الأدب المعاصر. تمنياتي لها بالتوفيق ولأعمالها بالذيوع والانتشار، ولرسائلها الإنسانية تحقيق أهدافها.

السيد: صفاء محمد

معماري

عضو اتحاد الكتّاب – مصر