رؤيةٌ مختلفةٌ إلى إرهاصاتِ النَّهضةِ الأدبيَّةِ العربيَّةِ (الحلقة الثامِنَة) بلادُ الشَّام (ب)

رؤيةٌ مختلفةٌ إلى إرهاصاتِ النَّهضةِ الأدبيَّةِ العربيَّةِ

(الحلقة الثامِنَة)

بلادُ الشَّام (ب)

الدكتور وجيه فانوس

دكتوراه في النَّقد الأدبي مِن جامعة أكسفورد

رئيس المركز الثَّقافيِّ الإسلاميِّ

يأتي شعر سليم أبو الإقبال اليعقوبي ((1880 – 1946))، من فلسطين أيضا، متابعاً لهذا التوجُّه من الاهتمام بالقضايا السياسية المعاصرة لناس المنطقة، إذ ينظم في حادثة دنشواي التي وقعت في مصر وذهب ضحيتها خلق كثير من المصريين في مقاومة السُّلطات الغاصبة:

قل لمن يألف الهدى والرشادا/ويود الإسعاد والإرشادا

خل هذا فليس في مصر إلا أتود السرور/ ما يشق القلوب والأكبادا/ في دار حزن ؟/ألبس الحزن ساكنيها الحدادا

هذه الدار والمقيمون فيها بلد/غادرت بنوها السهادا

(السوافيري: 35)

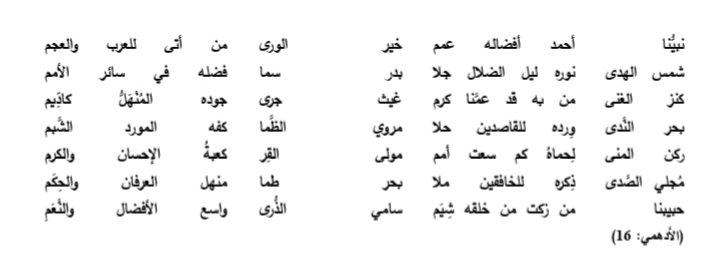

وإذا ما كان في هذين الأنَّموذجين ما يمكن أن يمثِّل لإرهاصات دخول الموضوعات السِّياسيَّة والوطنيَّة المعيشة، إلى رحاب الشِّعر العربي في القرن التَّاسِع عشر؛ فإنَّ ثمَّة شعراء انصرفوا إلى التَّركيز على منظومات شعريَّة ذات موضوعات لها طابع ديني. وكان معظم هؤلاء الشُّعراء يسعون، في منظوماتهم هذه إلى أحياء لنماذج من روائع تراث الشِّعر الديني العربي. فالشَّاعر الطَّرابُلسيّ، عبد القادر الأدهمي (؟-1907)، على سبيل المثال وليس الحصر، ينظم في مدح رسول الله محمَّد قصيدة، يضع فيها الميميَّة المشهورة للشَّاعر البوصيري، التي مطلعها ” أمن تذكُّرِ جيرانٍ بذي سَلَمِ مزجت دمعاً جرى من مقلة بدمِ”،

أنموذجاً يحتذيه في معظمِ أبعاده:

أعبيقُ مِسكٍ فاحَ مِن أَضَمِ/فَرَوى إِلينا طَيِّبَ الشَّمَمِ

أمْ ذا نسيمُ صِبا صَبا سَحَراً/أَمْ عُرفُ عُرْبِ البانِ والعَلَمِ

والبرقُ لاحَ أمِ البراقِعُ عَنْ/سَلْمى لقد كُشِفَتْ بذي سَلَمِ

(الأدهمي: 58)

يعمد الأدهمي إلى تقديم أنموذج إحيائي آخر عبر تضمين النَّصِّ الشِّعري اقتباسات من النَّصِّ القرآني:

ومن الشَّيطانِ الرَّجيمِ أعذني/ربِّ واجعَلْ لي من لدُنْكَ وَلِيَّا

وبفضلٍ أَجِب دُعائي إنِّي/لَمْ أَكُنْ بالدُّعاءِ ربِّ شَقِيَّا

وعليَ اجعَل مِنْكَ ربِّي سلاما/يومَ موتي ويومَ أُبْعَثُ حَيَّا

(الأدهمي:16)

وقد يكون في بعض منظومات الشاعر العباسي، ابن الرُّومي، ما يذكِّر بمثل هذا المنهج في تضمين الشعر نصوصا من القرآن الكريم؛ إذ روي لابن الرومي (مهنا/4 :194) شعراً يضمِّن فيه الآية 37 من سورة ابراهيم:

لئن أخطأتُ في مديحـكَ/ما أخطأت في منعي/فقد أنزلتُ حاجاتي/بوادٍ غيرِ ذي زرعِ

ولعلَّ في هذه المنظومات وأمثالها ما عزَّز المنهج الإحيائي بالعودة إلى سلامة اللغة العربيَّة وفصاحتها والاقتباس من ذرى نماذجها الواردة في النَّصِّ القرآني الكريم.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد مال بعض الشعراء، ضمن هندسة النَّصِّ الشِّعري، إلى استغلال القصيدة الدِّينِيَّة مسرحا لإظهار قدرات تركيبيَّة في تشكُّل النَّصً الشِّعري تُشابه ما يعاينه النَّاس اليوم من وضعٍ لبرامج الحاسوب الآلي (الكومبيوتر) وتفعيلها. ولعلَّ قصيدة “الزَّهر النَّضير في مدح البشير النَّذير” لعبد القادر الرَّافعي (1832-1905م)، من طرابلس الشَّام، خير دليل على هذه المقدرة في تقديم هندسة نظميَّة شديدة التَّعقيد الفنِّي في الشِّعر العربي:

فإذا ما كانت قراءة هذه الأبيات أفقيَّا، تحصَّل سبعة أبيات من بحر البسيط؛ وإذا ما كانت قراءتها عموديا، ظهرت قصيدة أخرى من مجزوء الرّجز؛ ويمكن قراءة كل مقطع منها مع أي مقطع آخر من المقاطع الأربعة، كما يمكن قراءة كل عبارة من أي مقطع مع أيَّة عبارة أخرى من أي مقطع آخر! وطبعاَ، فإن دلَّ هذا العمل على قدرات عقليَّة تنظيمية في مجال تشكيل النَّظم، وإن كان من التجارب التي تبرهن على الثقافة التشكيلية التنظيمية للعقل الشعري العربي، فلعلَّهُ أتى، في القرن التاسع عشر، إرهاص نهضة سابقة لزمنها ومفتقدة للأداة الصحيحة للاستفادة منها، ألا وهي الحاسوب أو ما يُعرف بين ناس الزَّمن المعاصر اليوم بـ”الكومبيوتر”.

وقد يجد المرء في بعض منظومات أسعد باز (؟-1873)ما يشير إلى أنموذج تأثُّرِ النَّظم بالبيئة الثقافيَّة والاجتماعيَّة التي ينبثق منها. فباز شاعر مسيحي من جبل لبنان، لكنه حتى وعندما ينظم تأريخا لبناء كنيسة دير القمر المعروفة بكنيسة “سيِّدة التلَّة”، لا يستطيع إلاَّ أن يضمِّن نظمه هذا ألفاظاً ومفاهيم من واقع الجو الثقافي الإسلامي العام المحيط به تمتزج، في توحُّد بنائي، مع ألفاظ هي بنت الثقافة المسيحيَّة المحليَّة للشاعر. وهكذا، على سبيل المثال، يتجاور مفهوم “الرَّحمَن” ومفهوم “آيات الرَّحمَن” الإسلاميين، ضمن النَّصِّ الشعِّري لأسعد باز، مع مفهومي “الطُّوبى” و”الفِداء” وسوى ذلك من مفاهيم الثَّقافة الدِّينِيَّة المسيحيَّة. ولعل في هذا ما قد يُشير إلى ميزة في القرن التاسع عشر توسَّعت في ما بعد في نهضة الشعر العربي مع الشعراء اللبنانيين خاصَّة، وهي ميزة الانفتاح الثقافي المجتمعي ضمن القصيدة الشعريَّة:

يا مَقْدس الدين الذي يسمو على/قمر العلى نوراً بإشراقٍ بـدا

فقد زانهُ الرحمان فـي آياتـهِ/وبجودة المنَّان عاد مـجـددَّا

طوبى لمن وافى إليهِ طالـبـاً/من مريم البكرِ العنايةَ والهُدى

ويقول تاريخاً بهِ مـتـرنـمـاً/أنتِ رجا القصّادِ بل سببُ الفدا

(شيخو)

ويمثِّل نظم مارون النقاش (1817-1855)، وهو اللبناني الذي طاف في أوروبا وسعى إلى إنشاء مسرح عربي يماثل ما تأثَّر به من مسارح أوروبا عهد ذاك، أنموذج محاولات تبسيط النَّصِّ الشعري وتقريبه من التَّعبير اليومي شريطة الحفاظ على جماليَّة ما للصورة فيه. وهذه الجماليَّة، بالذات، هي ما قد يكون ضمن المحاولات التي مهَّدت، في الشِّعر العربي في المراحل الزَّمنيَّة اللاحقة، لجمال شعري لا يقوم على الجزالة اللفظية أو التعبيرية، بقدر ما يقوم على سهولة التَّركيب ومباشرة المعنى. ولعلَّ في معاناة النقاش للكتابة المسرحيَّة، التي تتوخى المباشرة من غير ما تغييب للمنحى الجمالي، ما سهَّل توجُّهه ضمن هذا المضمار. ومن هذا المنهج النَّظمي للشعر تأتي أبياته في مخاطبة أحد أساتذته:

أي أبي الرُّوحي ولو لا لائمي/قلتُ من يُشبهْ أباهُ ما ظَلـمْ

فهو بحرٌ نلتُ من فيضـانـهِ/وأنا تلمـيذُ ذيَّاكَ الـعَـلَـمْ

مخزنُ العلمِ وفي تـدريسـهِ/معدنُ الحلمِ وكليُّ الهـمـمْ

قد كساني ثوبَ تعلـيمٍ بِـمـا/فتحَ الله عـلـيهِ وقَـسَـمْ

لستُ أنسى جودهُ حاشا ولـمْ/أنسَ أياماً تقضَّت في نعـمْ

مكتبة:

1) الأدهمي. عبد القادر، ترجمان الضمير، مطبعة الجريدة، بيروت، 1309 هـ..

2) الرافعي. عبد القادر، نيل المراد، مطبعة التوفيق، مصر، 1323 هـ..

3) السوافيري. كامل، الاتجاهات الفنية في الشِّعر الفلسطيني المعاصر، القاهرة 1973.

4) شيخو. لويس، تاريخ الآداب العَرَبِيَّة في القرن التَّاسِع عشر – طبعات مختلفة

5) مهنا. عبد الأمير (محقق)، ديوان ابن الرومي، جـ. 4، دار مكتبة الهلال، بيروت، 1991.

وإلى اللقاء مع الحلقة التَّاسعة، من رؤية “مختلفة”: “بلادُ النِّيل””