د. محمد حسين بزي: روايتي “شمس”محاولة لتفجير الوعي التاريخي بعظمة الحضارة اليمنية

د. محمد حسين بزي: الفلسفة و التصوف شغفي الأكبر رغم آلام البحث و معاناة التمحيص

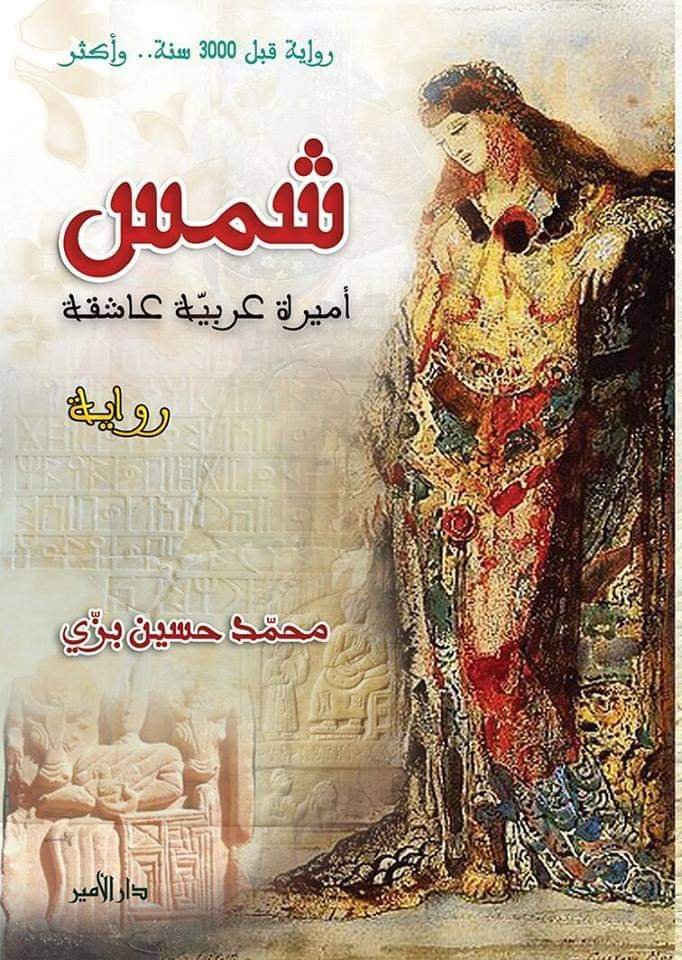

- مرحبا بك سعادة الدكتور محمد حسين بزي ولنبدأ حوارنا معك من روايتك “شمس” الصادرة في العام 2017، والتي أرخت لحقبة زاهية من الحضارة العربية.. إلى أي حد استطعتم استشفاف ذلك الماضي وصوغه في قالب روائي؟

بداية أشكركم على هذه الفرصة التي أتاحت لي للمرة الأولى أن أخاطب أهلي وأحبائي في اليمن العزيز.

بالنسبة لرواية شمس، هي وباختصار رواية الموقف الحضاري من تاريخ شبه الجزيرة العربية.. وهو موقف على عدة صُعد تنوع في المُخاطَب وتوحد في الهدف والمضمون التاريخي..

بمعنى: إنّ الشعوب والأمم الحيّة تحتفي بتاريخها، وبإرثها الحضاري في مختلف حقب العمران البشري، تنقّب عنه في باطن الأرض، تستخرجه وتحفظه في متاحف تليق به، وتبذل دون ذلك الغالي والثمين، وتخصّصه بوزارة أو بهيئة إشراف حكومية متخصّصة؛ وبتمويل لا حدّ له شرط أن يضمن المحافظة على التراث، أنظر مثلاً إلى متاحف مصر التي تربو على المئة متحف منذ عصر الفراعنة وحتى متحف طه حسين، ستجد أنّ الكثير من تاريخ الفراعنة وحضارتهم عُرف بعد تنقيبات كبرى عن آثارهم المعمارية والهندسية، ومن ثم فك رموز رسوماتهم وحروف منحوتاتهم، لدرجة أنّه أصبح هناك من يدرس ويُدرِّس اللغة الهيروغليفية التي استخدمت لنقش وزخرفة النصوص الدينية منذ آلاف السنين، وبقيت لغة كتابة متداولة حتى القرن الرابع الميلادي، حين تم فك رموزها بمساعدة الكشف الأثري لحجر رشيد على يد الفرنسي شامبليون عام 1799م. وقد نشأ عن هذه الكشفيات علم مستقل يدرّس في الجامعات العالمية هو علم المصريات.. بينما للأسف تجد في المقابل أنّ بعض دول شبه الجزيرة العربية لا تزال تحرّم التنقيب عن الآثار وتعتبره إحياءً للصنمية والوثنية.

مثال آخر متاحف إيطالية، عدا أنّ روما القديمة بحد ذاتها عبارة عن متحف كبير، وقد زرت إيطاليا عدة مرات، وأول زيارة خصّصتها لزيارة المتاحف والأماكن التي تنضح تاريخاً وتراثاً وعلوماً بغض النظر عن موقفي الشخصي من ذلك التاريخ أو تلك العلوم، لكنّها تراث هائل من صيرورة التاريخ وسيرورته.. فمثلاً عندما تدخل إلى متحف الفاتيكان الذي أسسه البابا يوليوس في القرن السادس الميلادي لا تراه مجرّد متحف واحد، بل مجموعة كبيرة من المتاحف الصغيرة، مثل المتحف الجريجوري، والمتحف الأتروسكاني، والمتحف الجريجوري المصري، ومتحف بيو المسيحي، وطبعاً متحف مكتبة الفاتيكان، بالإضافة إلى اللوحات الفنية الشهيرة.

إنّ علم الآثار الذي يحرّمه البعض لصنمية في نفسه، أو لجهل مقيت، يضمن لك ليس كشفيات أثرية وحضارية وحسب؛ بل كشفيات معرفية.. فمن الجرّة الخزفية الصغيرة يمكنك أن تتوصل إلى مدى التطور الحضاري والمعرفي لأهل تلك الأرض، فما بالك عندما تكتشف المعابد والرقميات وما نحت على الصخور من تاريخ ورسائل ووصايا وشعر ورسومات تنبيك حتى عن طرق معيشة القوم وأحوال حياتهم وثقافتهم وأديانهم، هذا الكشف هو بمثابة إعادة صناعة التاريخ الذي مضى عليه آلاف السنين، فتصوّر أنّك تعيد صناعة تاريخ مضى منذ آلاف السنين..! أي لذة هذه؟! هنا يكون الهم في مسؤولية الوعي الحضاري، لأنّك هنا تكتشف وعياً بقالب تاريخي، وتحدّده بزمانه ومكانه، مستفيداً منه دروساً للمقبل من الأيام، والعبرة لمن اعتبر.. فمن لم يحفظ تاريخه لن يحفظه المستقبل.

قلت ما قلت أعلاه لأقول: ورواية شمس ولدت من هذا الرحم، ومن هذه الآلام، لكن بالمقابل ولدت من تلك الآمال التي نعقدها على تفجير الوعي التاريخي؛ وإن كانت مخاضاته صعبة لكنّها ستولد ولو من عزم الأوجاع، لأنّ إثبات أنّه كان لعرب جنوب الجزيرة (اليمن حالياً) حضارات ضاربة في التاريخ قبل الإسلام بمئات السنين؛ ومنها حضارة أوسان لم يكن بالأمر اليسير في نص روائي.. أمّا إلى أي حدّ استطعت استشفاف ذلك الماضي التليد فهذه أتركها للقارئ النبيه. - شخصية “شمس” وابن عمها “مالك”.. إلى ماذا ترمز حالة الحب بين الشخصيتين الرئيستين في الرواية، أم أنّها الحبكة فقط اقتضت ذلك؟

لقد أشرت في المقدمة أنّني انتخبت الأسماء، لكنّني انتخبتها من أسماء كانت متداولة في ذلك الزمان، ومن الطبيعي أنّني استعنت بمراجع تاريخية عدّة تحدثت عن تاريخ مملكة أوسان، أهمها: “المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام” للدكتور جواد علي.. أمّا عن حالة الحبّ بين شمس ومالك فهي ما فرضته حبكة الرواية بطبيعة الحال، لكن الحبكة بمجملها لم تأتِ من خيال محض، بل كانت مزاوجة بين الخيال وبين ما توصلت إليه من خلال استقراء تاريخي لتلك الفترة.. فطبيعة النظام القيمي من أخلاق وعادات وتقاليد تلك الحقبة الزمنية كانت شبه محكومة بأن تكون قصة الحبّ بين شمس ومالك كالتي حفلت بها الرواية. - ما الذي تمثله الحضارة اليمنية القديمة في رأي الدكتور محمد حسين بزي؟

أصل العرب وأسّ حضارتهم، ورمز عزتهم، وأولى ديار التوحيد فيهم منذ ما قبل اليهودية والنصرانية والإسلام، لأنّ أهل اليمن عرفوا فكرة التوحيد قبل الأديان الإبراهيمية، وقد أطلق بعض الباحثين مصطلح “التوحيد الحميري” على تلك الحقبة، والتي تعتبر امتداداً لما قبل حمير من حضرموت ومعين وسبأ وكهلان وقتبان وأوسان.. وكانوا يطلقون على الإله الواحد: الرحمن و إله السّموات والأرضيين وذلك في نص مؤرخ 449 ق. م. أيضاً ورد في نص آخر يعود للقرن الثامن ق. م.

-التركيز على حضارة أوسان دون غيرها من الحضارات اليمنية العربية.. هل للاسم (أوسان) دلالة خاصة هنا؟ أم أنّه رمز لمجمل تلك الحضارات؟

عندما بدأت بكتابة الرواية حوالي عام 1991م. وأنهيتها خلال سنة تقريباً، ولم أنشرها إلا سنة 2016 لم تكن الدراسات التاريخية عن أوسان وحضارتها متوفرة كما اليوم برغم شحتها.. أمّا اختيار أوسان فكان بهداية من ابن خالي الأستاذ محمود عبد اللطيف بيضون رحمه الله، وهو أول من حدثني عن الحضارات العربية قبل الإسلام في معرض إجابة على أسئلة كنتُ طرحتها عليه في هذا المضمار.. وبهذا يكون لاسم أوسان دلالة خاصة، كما أنّها رمز لمعظم تلك الحضارات.

وعليه، يمكنني تلخيص أهم ما توصلت إليه عن أوسان بالتالي:

من حيث التراث الديني، فإنّنا إذا ما قرأنا العهد القديم “التوراة” نجد أنّ اسم أوسان ورد في الإصحاح العاشر من سفر التكوين باسم “أوزال”، حيث عدّه من أولاد “يقطان” قحطان الثلاثة عشر..

أّمّا من حيث الدراسات التاريخية، فمعظمها يؤكد أنّ مملكة أوسان كانت موجودة منذ القرن العاشر قبل الميلاد، أي قبل ثلاثة آلاف عام. وقد حقّقت ازدهاراً عظيماً في القرن الثامن ق. م.، ممّا دفع ملوكها إلى توسيع نطاق سيطرتهم على حساب جيرانهم في قتبان وحضرموت وغيرهما إلى إفريقيا والهند؛ حيث كان الساحل الإفريقي يعرف بالساحل الأوساني، وامتدت تجارة أوسان مع أثينا الإغريقية لفترة طويلة من الزمن. لكن في القرن السابع ق. م. تعرضت أوسان لهجوم عنيف من السبئييين بقيادة المكرب – الملك كرب إل وتر مكرب سبأ، حيث قتل ملك أوسان “مرتع” وتمّ تدمير معابدها والقصر الملكي “مسور” ووزعت أراضيها بين مملكة سبأ وحلفائها القتبانيين.

لكن أيضاً، عادت مملكة أوسان للظهور من جديد في القرن الثاني ق. م.، ثم اختفت نهائياً مع بداية القرن الأول ق. م. دون معرفة الملابسات التي أحاطت بظهورها وباختفائها.

- إلى ماذا تعزون النجاح الذي حظيت به “شمس”، خصوصاً أنّها تترجم في فترة قياسية إلى عدة لغات؟

هذا يرجع إلى عدة أمور، أهمها:

1/ اللغة السهلة التي تنسجم مع قرّاء العربية مهما تفاوتت ثقافتهم.

2/ قلّة لا بل ندرة النصوص الروائية التي تحاكي تلك الحقبة الزمنية من تاريخ العرب.

3/ الحبكة المشوّقة لقصة الحبّ التي دارت بين الأميرة شمس وابن عمها الأمير مالك.. ومفاجئة القارئ ببطل ثالث في الرواية هو القرد نولان، وغيرها من المفاجآت.

4/ الدفاع عن القيم النبيلة، وبثّ مفاهيم الحكمة العملية والنظرية، ومنها التوحيد في فضاء الرواية.

5/ الإجابة عن السؤال الحضاري المهم: هل كان للعرب حضارة قبل الإسلام؟ وكيف كانت..؟. - إذا انتقلنا إلى دواوينكم الشعرية، حيث نجد نفساً صوفياً وفلسفياً عالمياً يتجلّى بشخصياتٍ لها حضورها في الفكر الإنساني، من بوذا فكونفوشيوس إلى دانتي فطاغور، وبين هذين وهذين عشرات الأسماء..ـ هل نستطيع أن نستشرف منها وحدة وجود ركيزتها الحبّ؟

أنت تأخذني بالإجابة على هذا السؤال إلى معركة فلسفية وفكرية وربما دينية حول “وحدة الوجود”، والتي لا أجانبها كثيراً، لكن بأي حال سأجيب وأمري إلى الله..

نعم يا سيدي أنا أؤمن بـ “وحدة الوجود” بالحد الذي لا يتعارض مع أسس الإسلام الحنيف.. ففي الفلسفة والتصوف كان درسي، وكان شغفي، وقضيت معظم ما مضى من عمري رغم آلام البحث، ومعاناة التمحيص لا زلت على عهدي معهما.

أمّا حضور الشخصيات التي ذكرت؛ فهذا من بديهيات المقال في هكذا مقام. - ديوان “أغاني قونية” الأثير إلى قلبك، كما قلت في إحدى المقابلات، لماذا هو بالذات؟

لهذا الأمر خلفية وقصة أوجزهما بالتالي: كما تعملون فإنّ مدينة قونية التركية كانت موطن الصوفي الكبير “مولانا” جلال الدين الرومي (1207 – 1273م) وفيها قبره ومزاره المشهور، ومولانا هو صاحب أكبر ديوان شعر صوفي وهو مثنوي (النظم المزدوج) حيث بلغ عدد أبياته 25632 بيتاً.

لكن، عندما تدرس شخصية الرومي؛ خاصة في طورها الأخير مع ملهمه “شمس تبريز”، فإنكّ لا محالة ستتأثر بهذه الشخصية، فما بالك لو كنت دارساً للتصوف وللفلسفة، بل وتكتب الشعر وتحبه، فهنا سيكون التأثر والتأثير أعمق وأوثق؛ وهذا ما حصل، وجرت الأيام حتى زرت ضريحه في قونية، وكان أن أهديته الديوان “أغاني قونية” كاتباً: “إلى الذي أشعل بخضرة ناره صحراء قلبي بنوره.. إلى مولانا”.. ومن ثم بدأت بجمع وتحقيق “الديوان العربي لمولانا”، وأنجزت منه ما يربو على المجلدين، وطبعاً لم يكتمل العمل بعد.. وبين “أغاني قونية” و “الديوان العربي لمولانا” كنتُ بدأت سنة 2016م. وفي قونية تحديداً بكتابة رواية عن حياة وفلسفة وحكمة كلٍّ من الرومي و شمس تبريز و السهروردي وأسميتها “في حضرة العشق”، آمل أن تصدر قريباً. - أي من الأنواع الأدبية تجده الأقرب إليك: الشعر أم الرواية؟

كلاهما إلى قلبي حبيب، ولكن الشعر أسرع للفؤاد، الرواية تحتاج أن تكتبها، بينما الشعر هو من يكتبك، وقت ما يشاء، وكيفما يشاء.. الرواية تحتاج أن تجدد وعيك ومعرفتك بالمتابعة والتدقيق والتمحيص، بينما الشعر يجددك دون أن تشعر إلّا وقد أنهيت القصيدة.. الرواية تحتاج الوقت، بينما الشعر يحتاجه الوقت. - دراستك للفلسفة هل كانت استمراراً لتعميق التمازج بينها وبين التصوف بالنسبة لك؟

في الإلهيات (حيث درسي) ليس من السهل فصل التصوف عن الفلسفة، خاصة من الناحية الأكاديمية، فكلاهما يحتاج الآخر، مكملاً مرة ومعمقاً أخرى.

الجزء الأول من المقابلة مع صحيفة لاء اليمنية العدد (553)الثلاثاء 10/11/2020