الدكتور وجيه فانوس

(رئيس المركز الثقافي الإسلامي)

لطالما نُظِرَ إلى “لغة الكلام” على أنها مجال تعبير. فاللُّغَة، على هذا الأساس، هي هذا التخيُّر المُعَيَّن لحروف، أو أصوات محددة، يُشَكِّلُ تجمُّعها، أو التلفُّظ بها، دلالة على واحد أو أكثر من الأمور التي يريد مستخدم اللُّغَةالتَّعبير عنها أو الإشارة إليها. من هنا، فإن قضايا التَّوصيل ارتبطت، ارتباطا جوهريا، بموجوديَّةِ اللُّغَة. لا بد لِلُّغَةِ، تالياً، من أن تخضع، وباستمرار، إلى امتحان أهليتها في تنفيذ الغرض الذي استخدمت من أجله. ولعل أبرز تحقُّقٍ لهذا “الامتحان” يتجلَّى في قابلية هذه اللُّغَة على توصيل الموضوعات التي تحملها من المُرسِل إلى المُسْتَقْبِل. هذا يعني، وبصورة عمليَّة، ضرورة تَشَكُّلاللُّغَة ضمن مجالات التَّوصيل القائمة بين المُرسِل والمُسْتَقبِل فقط. ولذا، فثمَّة “سُورٌ” منيع من المَحْدودِيَّة ينتظم وجود هذا الجانب العملي من فاعلية وجود اللُّغَة. إن هذا “السُّور” هو من العناصر الأساس التي يَتَحَقَّقالتَّعبيرمن خلالها؛ بل لا وجود للغة، في بعدها التَّعبيري، خارج هذا “السور” القائم على مَحْدودِيَّة معينة تَشَكَّلَت فور تحديد موضوع استخدام اللُّغَة والغرض منه.

قد يكون الفعل التَّعبيري للغة، كما صُوِّرَ آنفاً، أمرا طبيعياً ومقبولاً، بل واجباً، في مجالات الكتابة الموضوعية أو التقريرية؛ بيد أنه يتحوَّل إلى فعل ذي تشكل “مأساوي”، أو “درامي”، مع بعض مجالات الكتابة الأدبية. ولذا،لابدَّمن التمييز بين نوعين من الكتابة الأدبية: واحد يقوم على “توليف” ما هو معروف ومشترك؛ وآخر يقوم على “إبداع” جديد لم يخبره الناس من قبل. يمكن للنوع الأول أن يُسَمَّى، في هذا المجال، كتابة توليفية؛ باعتبار أنه يقوم على توليف صِيَغٍ سبق للناس أن ألفوها عبر التعامل معها أو من خلالها. ويمكن للنوع الثاني أن يُسَمَّى كتابة إبداعية؛ باعتبار أنه يقوم على إبداع صيغ لم يشترك، أو لم يألف النَّاسُ، في حينه، التعامل معها أو من خلالها.

يَتَّضِحُ موضوع ما تمَّت تسميته، آنفاً، بالتشكٌّل “المأساوي” أو”الدرامي” للفعل اللغوي، عندما يؤخذ بعين الاعتبار ما يذهب إليه قادة ومؤثِّرون في مجالي النقد والشعر، أمثال شلي (Shelly)، وإمرسون (Emerson) من أن تقويم أي نتاج فني أو أدبي، لا بد له من أن يستند إلى قدرة هذا النتاج على تقديم الجديد والمختلف عمَّا سبق للناس أن خبروه أو عرفوه.[1] يرى ناقد مثل شلجل (Schlegel)، وشاعر مثل وردزورث (Wordsworth)، أن الشاعر لا يُقَدَّرُ أدبيا إلاَّ باعتبار إمكانياته الذاتية في الوصول إلى الأحاسيس والأفكار الصادقة والعظيمة الخاصة به.[2]

الكتابة الإبداعية ليست، إذن، مجرد تعبير أدبي أو رصف إنشائي، بقدر ما هي تشكيل ينقل إلى الآخرين ما يساهم في تكوين فهم جديد من قبلهم للحياة أو، أقله، للتعامل معها. والكتابة، بذا، لا يمكن أن يُنْظَرُ إليها إلا باعتبارها وجوداً إنسانياً، وجماليَّاً، ومعرفِيَّاً في آن. فالإنسان لا يقدر، وبحكم ما لديه من قدرة أو قابلية للإبداع، إلاَّ أن يخرج عن الواقع الذي هو فيه، وأن يحاول تغيير هذا الواقع انطلاقا من الأحوال والمواقف التي يعيشها فيه. ومن جهة ثانية، فلا حدود لهذا الإبداع، طالما يداوم الإنسان الكشف في كل يوم عن أشياء جديدة.[3] ومن هنا يظهر الغنى والتشابك اللذان ترفل بهما الكتابة الإبداعية، وتُمَارِسُ، من خلالهما، تشكيلها للوجود الإنساني؛ في مقابل البساطة، أو السذاجة التكوينية والتأثيرية، التي تسبح الكتابة التوليفية في سكونهما.

إذا أمكن القول إنَّ اللغة التعبيرية، والتي تقوم في أساسها على فعل التوليف، هي الكتابة ذات الأصول المشتركة أو العامَّة بين الكاتب والقارئ، أو ما يمكن تسميته بالمُرسِل والمُسْتَقْبِل؛ فإن اللُّغة/الكتابةَ الإبداعيَّة تقوم على ما هو ذاتي أو خاص بالكاتب، وما هو مجهول أو جديد من قِبَلِ المُسْتَقْبِل. من هنا، فإن الأمور المشتركة، والمعروفة، و”المتفاهَمُ عليها”، بين المُرسِل والمستَقبِل لا تقدِّم، بحد ذاتها، إشكاليَّات جوهريَّة تنتظم ذلك التَّمظهر الإشكالي للُّغة/الكتابة؛ في حين تقع الإشكاليات الجوهرية في مجال الكتابة الإبداعية. ولعلَّ سبب هذا الأمر يرتبط بعوامل عديدة، من أبرزها ما يعود إلى المُرسِل، أو إلى المُسْتَقْبِل، أو لكليهما معا.

لا يمكن أن يكون ثمة إبداع من فراغ، بل لا يمكن للوجود الإبداعي إلاَّ أن يتأسَّس انطلاقاً من واقع ما. لذا، لا بد للأديب المبدع من أن ينطلق، في نتاجه الإبداعي، من معرفته لأمور يستنبطها من حقائق وجوده. وكلما تعمَّقت هذه المعرفة المؤسِّسَة للإبداع، ازداد النِّتاج الأدبي غنىً وروعةً. ويبقى السُّؤال قائماً حول المجال الذي تُمَارَسُ فيه هذه المعرفة من قِبَلِ الأديب: أيقتصرُ الأمرُ على الذَّات بعواملها الداخليَّة، أم تراه يسعى إلى انطلاق نحو الخارج؟

لا بد من التَّأكيد، وعبر مراقبة السُّلوكيَّة الإنسانيَّة العامَّة، وانطلاقاً من مفهوم أنَّ الإنسان كائن اجتماعي، إنَّ “الإنسان يطمح إلى أكثر من مجرَّد كيانه الفردي، (إنَّه) يريد أن يكون أكثر اكتمالاً؛ فلا يكتفي بأن يكون فردا منعزلا، بل يسعى إلى الخروج من جزئيَّة حياته الفرديَّة إلى كليَّة يرجوها ويتطلَّبها”.[4] ولعلَّ في هذا ما يؤكِّد أهمية نزعة المبدع، فنانا أو أديبا، للخروج من ذاتيته الفردية الخاصة إلى ذاتية مشتركة تجمع بينه وبين الآخرين. لكن هذا الأمر، وعلى أهميته الأساس في الفعل الإبداعي، يؤلِّف ما يمكن أن يُعَدَّ البذرة الأهم في ظهور ذلك التمظهر الإشكالي في اللغة.

“الإبداع” يعني، هاهنا، الجديد؛ والجديد، كما سبقت الإشارة، ينبثقُ من الاختلاف عن ما هو “معروف”. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فالمعروف عامُّ ومشترَكٌّ، في حين أنَّ الجديد ذاتيٌّ وخاصٌّ. هنا يبدأ التَّعارض الأساس الذي يقوم عليه هذا التَّمظهر الإشكالي في اللُّغة/الكتابةِ الإبداعيَّة؛ إنَّه ذلك التَّعارض التَّفاعلي القائم بين ما هو “معروف” وما هو “ذاتي” في فاعليَّة تكوُّن الأعمال الأدبيَّة أو الفنيَّة.

يتوضَّحُ التَّمظهر الإشكالي في اللُّغة الإبداعية عبر ما يمكن تصويره على أنَّه فهم عملاني لِتَشَكُّلِ دوافع الإبداع. فالإبداع يقوم، أساسا، على الفرادة، والفرادة تتأسَّس، كما هو معلوم، على الذَّاتيَّة، بينما تتأسَّس العموميَّة على ما هو جماعي. من هنا، فإنَّ المبدع يمارس عمله منطلقاً من حقيقة ما هو “معروف”، إلى حقيقة ما هو “موجود”، سعياً إلى تحقيق ما يمكن أن يشكِّل أمرا “معروفا جديدا”. ويشكِّل “المعروف”، هاهنا، الأرضيَّة التي تجمع بين المبدع والآخرين، بينما يشكل “الموجود” الأرضيَّة الأخرى التي يعمل المبدع على الوصول إليها، وعلى نقل ما يستطيعه منها إلى الآخرين. وهذا الانتقال من الخاصِّ إلى العامِّ، هو ما يُشَكِّل هاجساً للفنَّان، أو الأديب، بل إنَّه أحد أبرز حوافز نشاطه؛ إنَّه رحلة المبدع من الأنا الذاتيَّة إلى الوجود الجمعي للآخرين. ومن هنا يمكن للمرء أن يفهم فاعليَّة التَّمظهر الإشكاليِّ عندما “يربط الإنسان، عن طريق الفن، هذه الأنا الضيِّقة بالكيان المشترك للناس، وبذلك “يجعل فرديَّته اجتماعيَّة”.[5]

**************************

[1] – “Poetry must be justified by its provision of a better kind of ‘cognition’ than that obtainable from ordinary human discourse”

يُنْظَر: Princeton Encyc. P. 204

[2]– “the emphasis is on the poet’s power of supremety or original thought and feeling, since poetry should be defended not as primarily depictive, plastic, or imagistic, but rather as superior kind of ‘great expression’” ،

يُنْظَر: Princeton Encyc.p. 204

[3]-يُنْظَر: Princeton Encyc.p.204

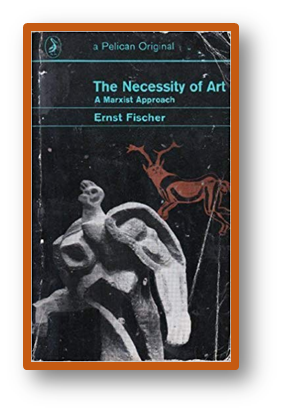

[4]– أرنست فيشر، ضرورة الفن، ترجمة أسعد حليم، منشورات الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 1971 ،ص 18

[5]– فيشر، ضرورة الفن.، ص 9

*نقلا عن موقع Aleph Lam