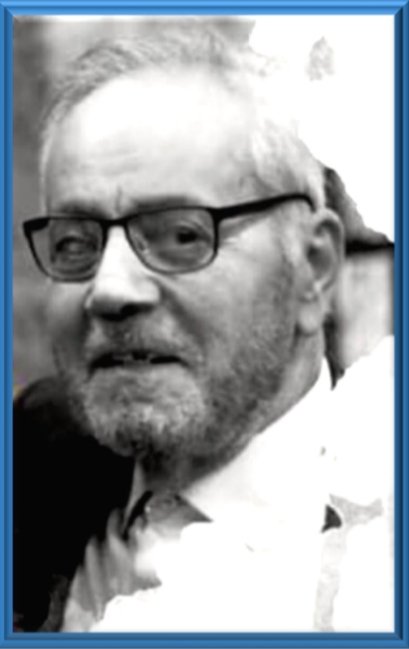

مِنْ طُفُولَةِ الشَّاعِرِيَّةِ … إِلَى نُـضْـجٍ لَها

حكاية الشَّاعر السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله مع الشِّعر والشَّاعريَّة

1938-2021

(تحيَّةً إلى الشَّاعر الكبير الذي غادر، منذ أيَّام قليلة، دنيانا الفانية، إلى رحمة الله الباقية)

(الحلقة الأولى)

الدكتور وجيه فانوس

عرف النَّاس في لبنان السيِّد “عبد المَهْديّ فَضْلُ الله” سليل أسرة عريقة من جبل عاملة، انتشر صيتها عَطِراً عبر الأجيال، بما شُهِدَ لأَبنائها من ثقافة وعِلمٍ وفقه وأدب. وتعرف الأوساط الثقافيَّة السيِّد مُرَبِيَّاً من ذَوِي الباعِ الطَّويلِ في تخريجِ النَّاشِئَةِ ورِعايةِ عُقولِها والسَّهرِ على حُسْنِ ثقافتِها. ويُنْظَرُ إِليْهِ في الأوساطِ الأدبيَّةِ، على أنَّه شاعرٌ رقيقٌ مثقَّفٌ غَنِيُّ الإحساسِ جميلُ الصَّوغِ، أَلقى عدداً كبيراً من منظوماتِهِ في احتفالاتٍ ثقافيَّةٍ واجتماعيَّةٍ كثيرةٍ، ونُشِرَت له قصائد عدَّة في الصُّحف والمجلاَّت والإذاعات، وشارك في مؤتمرات أدبيَّة كبرى في لبنان وخارجه، وصدرت له مجموعات شعريَّة في دواوين كان آخرها “القنديل والغربة” سنة 2004، و”دموع بلا ملح” سنة 2007، و”دويُّ السُّكون” سنة 2011. فلا غروَ، والحال كذلك، من أن يكون السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله من الذين تفخر العربيَّة بنتاجهم الشَّعري، وتفرح الشَّاعريَّة بإبداعاتهم الفنيَّة والجماليَّة، وتزهو الإنسانيَّةُ في أنَّهم عبَّروا عن وجودٍ لها إِنْمازَ بجمالِ العطاءِ ورقَّة المشاعِرِ وعذوبة الإيقاع وصدقِ المقول.

وُلِدَ السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله في “عيناثا” من الجنوب اللبناني سنة 1938؛ وهو الإبن الأصغر للسيِّد صدر الدِّين فَضْلُ الله وزوجه السيِّدة فاطمة شمس الدِّين. فالسيِّدُ عبد المَهْديّ سليلُ آل فَضْلُ الله وآل شمس الدِّين؛ وقد اشتُهِر كثيرٌ من رجالهم ونسائهم بالتَّعَمُّق في مناحٍ من الدَّرس الدِّيني الإسلاميِّ والعَيْشِ في الأجواءِ الثقافيَّةِ العريقةِ لهذا الدَّين، بكلِّ ما في هذه الأجواء وتلك المناحي من انغماسٍ في شؤونِ العقيدة والفِقْهِ وما يلمُّ بأطراف هذا الانغماس من عوالم الشِّعرِ العربيِّ ومناهج ذلك الزَّمنِ لِلنَّظم فيه.

يبدو أنَّ تلك الهناءة من العيشِ لم تدم طويلاً لهذا الطِّفل؛ إذْ ما كادَ يُحْسِنُ التَّمَكُّنَ من وَضْعِ خطواته الأولى على أرضِ بيت والديه، ولمَّا يبلغ الرَّابعة بعدُ من سِنِيِّ عمره، حتَّى كان لوالدِهِ أن يُفارِقَ الحياة، وتتولَّى والدةُ الطِّفل، السيِّدة فاطمة مع ابنها الأكبر السيِّد محمَّد علي، رعايته والاعتناء بأموره.

كانت السيِّدة فاطمة شَمْس الدِّين، من اللواتي حَظِيْنَ بتقديرٍ اجتماعيٍّ كبيرٍ في بيئتها؛ إذ كانت هذه السيِّدة تُشَكِّلُ مرجعيَّةً ثقافيَّةً دينيَّةً واجتماعيَّةً ليس لِنساء القريَّةِ وحدهنَّ، بل لنساء المنطقة المحيطة بـ”عيناثا” من أقصاها إلى أقصاها. أمَّا السيِّد محمَّد علي، فقد استمرَّ في مُتابعة العيش على نهجِ الوالدِ الرَّاحل؛ مُتَمَسِّكاً باتِّباع خطواته في كلِّ مجال. ومع هذا، وما أن بدأ الطِّفل عبد المَهْديّ يُبدي ولو بعض تَفَهُّمٍ لما آل إليه حالُ الأسرةِ بعد فقدان الوالد الجليل، بل ما أن بدأ يحسُّ بالاستقرار والحنان وجميل العناية يغرفهما من فَيْضِ الأخ الكبير، حتَّى يُفاجأ القوم بوفاة هذا الأخ، سنة 1948، بعد ست سنين من وفاة الوالد. وكأنَّه كُتِب للطِّفل أن يذوق طَعم اليُتم مرَّاً مضَّاعفاً!

تجرَّع السيِّد عبد المَهْديّ كأس اليُتم مرَّتين؛ وكان عَلْقَمُ كلِّ واحدٍ من هذين الكأسين أشدَّ مراراً وعذاباً وألماً وحرقةً في كيانهِ، من الأخر. وأدركَ، بعد هذا، أنَّه أصبحَ في لُجَّةٍ مرعبةٍ من اليُتمِ، فلا والدٌ يُتْرِعُ طفولته قبلات الحنان والعاطفة، ولا أبٌ قادرٌ على الإمساك بيديه الصَّغيرتين البريئتين يقوده بهما في مدارج الحياة. لَمْ يَبْقَ له سِوى والدته الطيِّبة المُثْقَلَة بأحزانها والمكبَّلة بمأساتي عمرها الفاجعتين، وفاةُ الزَّوجِ وفقدانُ الإبنِ البِكْرِ؛ فَضْلُاً عن حَمْلِ هُمومِ الأسرةِ، ومن بينها حَمْلُ همِّهِ هو الصَّبيُّ اليانعُ اليافعُ ربيبُ العذابِ ورضيعُ الفجيعة.

ولئن تسربلت الأجواء الأولى من طفولة السيِّد بالحزن والألم، فقد كان للشِّعر أن يرمي بعباءته على وجودها ويُدْخِلها في جلباب فنونه وموضوعاته وقضاياه. كان كلُّ ما يحيط بوجوده عالمٌ من شِعرِ تلك البيئة وذلك الزَّمن. فقد فَتَّحَ السيِّد عبد المَهْديّ عينيه الطِّفلتين على الحياة، وهو يَرى والده، السيِّد صدر الدين، يَنْظُمُ الشِّعرَ؛ وتلفتَّ حَواليهِ فوجدَ جدَّه لوالدته، الشَّيخ على مَهْدي شمس الدِّين، يَقْرُضُ الشِّعر، ورأى في بيته أشقاءَه، ومنهم السيِّد عبد المُحسن، يهتمُّون للشِّعرِ ويسعونَ في مناكبِ أبياته. وتطلَّع إلى أقربائه، فرأى عمَّه السيِّد كاظم فَضْلُ الله من الشُّعراء المُعْتَبَرينَ في مجتمعه ورأى من أُسْرَتِهِ السيِّد عبد اللطيف فَضْلُ الله والسيِّد محمَّد نجيب فَضْلُ الله يُشار إلى كلِّ واحدٍ منهما بالبَنان، لما عُرِّف عنهما من منظوماتِ الشِّعر والإجادة في فنونه السَّائدة عهدذاك.

تجلَّت هذه الفنون من الشِّعر في وجدانيَّات، يُعبِّر بها هؤلاء الشُّعراء عمَّا يعتمل في نفوسهم من أحاسيس دينية وعواطف اجتماعيَّة وإيمان بآل بيت رسول الله محمَّد (ص)؛ وأخوانيَّات، يبُثُّها بعضهم إلى بعضهم الآخر، تتناول شجونَ الصَّداقة والوفاء وبعض المُداعبات التي تُفسِح في تضاعيفها لخصوماتٍ باسِمَةٍ ومعاتباتٍ رقيقةٍ؛ ومُراسلاتٍ بين الأصحاب من الشُّعراء، ينظمها أحدهم دعوةً إلى لقاءٍ أو عتابٍ على أمر أو إخبارٍ عن حدث، ناهيك بما يتعايش مع هذه الأجواء ويرافقها من نظم لـرثاء أو تهنئة بحدث سعيد أو سوى ذلك من موضوعات الحياة الاجتماعيَّة في تلك البيئة.

كان الاهتمام بفصاحة اللُّغة العربيَّة وسلامتها دَيْدَنَ كلِّ واحدٍ من هؤلاء الشِّعراء؛ بل ربما كان الكلامُ برمَّتهِ عِندَ هؤلاء القومِ وفي بيئتِهِم العامَّةِ، لا يستقيم إلاَّ بلغة عربيَّة صحيحة، وألفاظ لها جَزْلى وأشعار تُجزي بحورَ الخليلِ بن أحمد الفراهيديِّ أسمى آياتِ الاحترامِ؛ وتُقدِّمُ لقواعدِ القُدامى وبلاغاتهمِ، في الشِّعر وفهمهم له، أشدَّ آياتِ الطَّاعةِ والتَّقديرِ وقد تسربلت هذه الآياتُ بالاعتزازِ والافتخارِ والشُّعورِ بالمجدِ والكِبَرِ الذَّاتيينِ للشَّاعرِ والمُتَلقِّي على حدٍّ سواء.

هكذا دخلَ السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله رحابَ الشِّعر، أو هكذا دخل الشِّعرُ إلى رحابِه. وهكذا بدأَ الطِّفلُ، مُذْ كانَ في بدايةِ سنيِّ وعيه الأولى، يتعرَّف على هذا الفنِّ الذي يُقَوْلِب فيه الكلامُ الموزونُ المقفى الحياة ويعيدُ صياغاتها من جديد، فيكون الملاذ الذي يأوي إليه الشَّاعر لِيَعْصِمه، في تشكُّلاته، مِمَّا يسعى إلى الخلاصِ من عذابه وآلامهِ في عيشِ الواقع؛ بل لعلها تكون له واقعاً يُصالح ما بين الواقع العاجز أو المرفوض للشَّاعر، وبين طموح هذا الشَّاعر إلى عيش واقع أفَضْلُ لا يتجلَّى فَضْلُه إلاَّ من خلال جمال الشِّعر وسلاسة النَّظم وبراعة البلاغة.

كان الطِّفل، في السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله، يسمع ما يُنْشَدُ من حوله من أشعار، وكان، مَثَلَهُ في هذا مَثَلُ كثير جدَّاً من هواة الشِّعر، يسعى إلى محاكاة لما يُعجبه مِمَّا كان يُصْغي إلى إنشاده. ولقد شكَّلت هذه الخطوة، عنده، بداية مسيرته في رحاب الشِّعر.

حُبِيَ السيِّد رغبةً جامحةً طاغيَّةً في القراءة، مَلَكَت عليه كَيانه؛ فكان يَعُبُّ مِمَّا يجده من كتب من حوله، أكان هذا في مكتبة البيت، أو كان مِمَّا قد يُتاحُ له من خزائن كُتُبِ الأقارب والأصدقاء. بيد أنَّ الأمر لم يَطُل على السيِّد، حتَّى أحسَّ أنَّ ما توفَّر له من أسفار لم يعد كافِيَّاً لإشباع نهمه هذا، ورأى أنَّه في حاجة إلى الاطِّلاع على مزيد من الكتب. وهنا، ما كان منه إلاَّ أن بدأ يوفِّر، من مصروفه اليوميِّ، الذي تمنحه إيَّاه السيِّدة والدته، مالاً يشتري به ما قد يعُجبه من مؤلفَّات متوفِّرة في بعض محال القريَّة والأماكن المجاورة التي قد يتسنَّى له الوصول إليها.

كان ما يحصل عليِّه السيِّد عبد المَهْديّ، من السيِّدة والدته للمصروف اليومي آنذاك، خمسة قروش لا غير؛ فما كان منه إلاَّ أجرى قسمة عادلة، بنظره الطِّفل، لهذا المصروف. لقد جعل من مدخوله هذا، قرشين ونصف لاحتياجات عيشه الماديِّ من طعام وحلوى وسواهما، وجعل القرشين والنِّصف الآخرين لشراء ما تيسِّر مِمَّا يلاقي استحسانه من كُتُب. وهكذا أدخل الكلمة والسَّعيَّ الجادِ في ركابها رفيقي حياة له؛ فبدأت الكلمة تكون، بصورة عمليَّة وإيجابيَّة، شريكة حياة دائمة له.

قرأ السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله كثيراً من الكتِّب واطَّلع على عدد جَمٍّ من المؤلَّفات والأعمال؛ فتعرَّف على كثير من شعراء العصور العربيَّة الأدبيَّة، وبشكل خاص شعراء العصر الجاهليِّ.

من جهة أخرى، فإنَّ السيِّد ظَلَّ يذكُرُ، أنَّهُ كان يقرأ في بعض كتابات مصطفى صادق الرَّافعي الأدبيَّة؛ ولعلَّ من بين ما قرأه كتاب ” تاريخ آداب العرب” الذي صدرت طبعته الأولى سنة 1911، و”ديوان “النَّظرات” الذي صدرت طبعته الأولى سنة 1908 وحازَ به الرَّافعيُّ جمهوراً كبيراً من المُقْبِلينَ على الشِّعر العربي في ذلك الزَّمن. ولا يُخفي السيِّد إعجابه، في تلك المرحلة من عمره، مرحلة الدِّراستين الابتدائيَّة والمتوسِّطة، بكتاب “صندوق الدُّنيا”، الصَّادر سنة 1929، لإبراهيم عبد القادر المازني. ولعلَّه كان يرى في تنوُّع أسلوب المازني، وما في موضوعات كتابه هذا من حيويَّة وما في أسلوبه من فَنٍّ ساخرٍ، ملاذاً ينضوي تحت فضاءاتهما الأدبيَّة من هموم عيشه المتوَّج باليُتم والحرمان والمضنى بالألم والوجع. وإذا ما كان السيِّد يحمل من سنوات طفولته إلى اليوم ذكرى إعجابه بهذا الكتاب للمازني وإقباله الشَّديد على قراءاته، فلعلَّه يكون بهذا استجاب لطموح المازني نفسه، عندما قدَّم لكتابه قائلاً: “كنت أجلس إلى صندوق الدنيا وأنظر ما فيه، فصرت أحمله على ظهرى وأجوب به الدنيا، أجمع مناظرها وصور العيش فيها عسى أن يستوقفنى أطفال الحياة الكبار، فأحط الدِّكة وأضع الصندوق على قوائمه، وأدعوهم أن ينظروا ويعجبوا ويتسلوا… “.

من جِهَةٍ أُخْرى، أُعْجِبَ السيِّد عبد المَهْديّ، كذلِكَ، في المراحل اللاحقة من دراسته، بكتاب “أحاديث القرية”، الذي صدر سنة 1957، لمارون عبُّود؛ وكتاب “النَّبي”، الذي أصدره جبران خليل جبران باللغة الإنكليزيَّة سنة 1923؛ وظهر أوَّل تعريبٍ له، على يد الخوري أنطونيوس بشير، في حياة جبران المُتَوفَّى سنة 1931. ولربما تتلاقى نُتَفٌ من نتاج مسيرة السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله الشِّعريَّة، في محطَّات من مراحل طفولته ومطلع شبابه، مع بعضٍ من ملامح كتابات جبران خليل جبران وسواه من أهل “الرَّابطة القلميَّة”، مثل إيليَّا أبي ماضي، ونُتَفٍ من أساليب تفاعلاتهم الوجدانيَّةِ مع الحياة عبر الشِّعر.

حصَّل السيِّد، إبَّان مراحل الدِّراسة الابتدائيَّة والمتوسِّطة من تعليمه، زاداً غنِيَّاً من الثقافة الأدبيَّة ومقدرة واعدة، في التَّعاملِ مع النَّظْمِ الشِّعريِّ وتَقَصِّي أوضاعه، مَكَّنتاهُ مِنْ لَفْتِ الأنظارِ إلى قدراته في الشِّعر. فكان يؤلِّف، وهو في العاشرة من سنيِّ عمره، مع بعض أتراب الدِّراسةِ، ومن بينهم السيِّد يوسف إبراهيم من “عيناثا”، عُصبةً تتبارى في قَوْلِ الشِّعرِ على الطَّريقة المعروفة شَعْبِيَّاً بإسم “سوق عُكاظ”. وقوامُ هذه الطَّريقة أن يفتتحَ المباراة أحدَ الأعضاءِ ببيتٍ من الشِّعرِ، وعلى من يتحدَّاهُ أن يَرُدَّ عليهِ ببيتٍ آخر يكونُ الحرفُ الأوَّل منه هو عَيْنُ الحرفِ الأخيرِ الذي انتهى به البيت الذي استوجبَّ الرَّد. واشْتُهِرَ عنِه، حينذاك، تفوُّقُه على أترابه هؤلاء واعتزازه بقدراته الشِّعرية هذه. ومن ذكرياتِ تَمَلُّكِه لبعضِ أصولِ النَّظمِ، في هذه المرحلة، أنَّ مُدَرِّسَ اللغة العربيَّة في الصَّف الثَّاني المتوسِّطِ في المدرسةِ التي كان السيِّدُ يتلقَّى العِلمَ فيها، زمنذاك، كانَ يَقْرَأُ أبياتاً من إحدى المعلَّقاتِ أمام الطلاَّب؛ فما كان من السيِّد عبد المَهْديّ، إلاَّ أن استوقَفَ الأستاذَ مُشيراً إلى أنَّ البيت الذي قرأه هذا الأستاذ هو بيتٌ غير سليمٍ من ناحيةِ الوزن الشِّعريِّ. وكان ردُّ الأستاذ أنَّ البيتَ، بحرفيَّتهِ هذه، مُثْبَتٌ في طَبْعَةٍ مُنَقَّحَةٍ للمُعَلَّقات. ورَفَضَ الأستاذً، تالياً، ما أدَّعاهُ التِّلميذ؛ مُقَدِّراً أنَّه لا يُعقل أَنْ يكونَ ثمَّة خطأ من هذا القبيلِ لَمْ ينتبه إليهِ المُنَقِّح أو المُصَحِّح. ويأتي أهل الخبرة ليحكموا، بين الأستاذ وتلميذه، وإذا بالحُكم يصدر بالإجماع لمصلحة التَّلميذ بأنَّ ثمَّة خطأً طباعيَّاً في النُّسخة المُعتمدة من قِبل الأستاذ.

كان السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله في العاشرة من سني عمره عندما سافر شقيقه السيِّد عبد المحسن، مُتابِعاً دراسته الحوزويَّة، إلى “النَّجف الأشرف” سنة 1948. وما كان من السيِّد عبد المَهْديّ، وقد اشتدَّ به الشَّوق إلى الإخ المسافر، إلاَّ أن أرسل إليه بعض أبيات نظمها معبِّراً عن شوقه إليه. ولقد جاء في البيت الأوَّل من هذه القصيدة قوله، مخاطباً شقيقه السيِّد عبد المحسن، “أَأُخَيَّ إنَّ البُعْد أضنى فؤاديَا”. وكان أن استغرب بعضهم أن يأتي طفل في العاشرة من عمره بلفظة “أَأُخَيَّ” هذه، لما فيها، ربما، من فصاحة أو جزالة، غير مألوفةٍ مِمَّن كانوا في مثل عُمره. ولمَّا سُئل السيِّد عبد المَهْديّ عن كيفيَّة ورود هذه اللفظة إلى نَظمِهِ، فإنَّه أجاب، وببساطة كليَّة، لقد وردت إلى خاطري من كثرة ما سمعت تردادها وأمثالها في قصائد الشِّعر التي أقرأ. وهذا يدلُّ، بوضوحٍ، على أثر ما حصَّله هذا الطِّفل من زادٍ شعريٍّ؛ كما إنَّ في هذا ما قد يشهد له بقدرة فذَّة على هضم المخزون المعرفي وتحويله إلى فاعليَّةِ نَصٍّ شعريٍّ.

يوم كان السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله في السَّادسةِ عشرة من سني عمره، كان يَدْرُسُ العربيَّة، مع رفاق صفِّه المدرسي، على الأستاذ أحمد شرارة. وحصل أن طلب الأستاذ من تلاميذه، في درس الإنشاء، أن يكتبوا موضوعاً عنوانه “وقفة على جبل المارون قبالة الوطن المسلوب”. وهنا يُفاجئُ السيِّدُ الأستاذَ بأن يَطلب منه الإذن بأن تكون إجابته عبارةً عن قصَّةٍ يؤلِّفها! ويوافقُ الأستاذُ على الطَّلب، ويأتي السيِّدُ إلى الصَّف وقد وضع قصَّةً، من وَحْي الموضوع، من تأليفه بعنوان “القميصُ المسروق”؛ جعلها في اثنتين وثلاثين صفحة كاملة، من كٌرَّاس اشتراه خصيصاً لهذا الأمر، مِمَّا كان اعتاد أن يُوَفِّره من مصروفه لشؤون المطالعة وشراء الكتب. وكانت جائزة العمل أن أعفاه الأستاذ شراره، الذي أُعْجِب بالقصَّة صياغة ولغة وأفكاراً، من جميع امتحانات اللغة العربيَّة لذلك الموسم الدِّراسي. وهكذا ازدادت ثقَّة الفتى الشَّاعر والكاتب بموهبته الأدبيَّة وقد أضاف إلى ما عُرِفَ عنه من صفة “الشَّاعر”، صفة “القاص”.

ولئن كان لهذا النَّجاح الذي حقَّقه السيِّد في دنيا النَّظم وشؤون القريض، ما أفسح له موقِّعاً لافتاً للأنظار بين أهله وناسه، بل في لبنان؛ فإنَّ ثمَّة من كان يُشَكِّكُ بأنَّ مَنْ هوَ في المرحلة العمريَّة التي كان فيها السيِّد عبد المَهْديّ لا يقدر على امتلاك ناصيَة الشِّعر بما امتلكها به السيِّد؛ فبدأت تسري بعض أقوال التَّشكيك في نبوغه وصارت مجموعة من القوم تسعى إلى سلبه حقَّه في موهبته الشّشعريَّة، أعزِّ ما يمكن لشاعرٍ أن يسمو به ويفخر. ولكم آلم السيِّد هذا الحال، خاصَّة إذ يقال أنَّ ما إن أحدٍ من أتراب دراسته أو بيئته في قد تمكَّن من الشِّعر تمكُّنه منه. ولعلَّ من كان يشكِّك بموهبة السيِّد الشِّعريَّة كان يكتفي بالنَّظر السَّطحيِّ إلى الأمور من دون الغَوصِ في جوهر وجودها وسَبْرِ حقيقة عناصر تكوينها.

فات هؤلاء أنَّ السيِّد، وإن اشترك مع أترابه في كثيرٍ من أمورِ الحياة الاجتماعيَّةِ ومعالمها الثقافيَّة، فإنَّه إنمازَ بقدرةٍ رائعةٍ مذهلةٍ على حُسْنِ تمثُّلِ اللُّغةِ العربيَّةِ في كثيرٍ من أمورها. وقد يكون من العوامل التي ساعدت على حُسْنِ التَّمثُّل هذا كَوْنُ البيئة البيتيَّة للسيِّد كانت تهجس دائماً بضرورة حُسْنِ استخدام اللُّغة العربيَّة والتمكُّنِ مِنْ فنون القول فيها. ويمكن أَنْ يكون من هذه العوامل الشَّغف الشَّديد للسيِّد بالمطالعة، وتحديداً قراءة عيون الأدب العربيِّ القديم منه، بشكل عام، والحديث منه بشكل أخص. ويُضاف إلى هذا جميعه أَنْ لا بُدَّ للمرءِ من الالتفاتِ، ههنا، إلى أساسيَّة الموهبة الأدبيَّة والفطرة الشِّعريَّة عند السيِّد. ولعلَّ في دراسةٍ نقديَّةٍ لاثنتين من منظومات السيِّد، وهو في حدود التَّاسعةِ عشرة من العمر، ما يوضِّح هذا الأمر ويشرحُ طبيعةَ تمكُّن السيِّد عبد المَهْديّ من ملكة النَّظم وعوالم الشِّعر العربيِّ.