أحداث من السِّيرة النَّبويَّة في مرايا معاصرة (الحلقة الرَّابعة)

التَّرويع بالإعلام

[غـزوة بـدر الـكـبـرى]

الدكتور وجيه فانوس

(رئيس المركز الثقافي الإسلامي)

تعتبر الحرب النفسية واحدة من أبرز العوامل التي تعنى بها الجماعات المعاصرة. ولعل بين الدارسين اليوم، من يرى أن محاربة الأعداء لا تتم بمجرد القوة العسكرية المادية وحسب؛ بل لا بد من رفد هذه القوة والتمهيد لها بالحرب النفسية. إنها السلاح الذي يساعد على فقدان العدو ثقته بنفسه، وإحداث البلبلة في صفوفه، وتشتيت قواه في أكثر من موضوع وعلى أكثر من جبهة. ويعتبر الإعلام واحدا من أهم مصادر هذه الحرب وأقواها.

إن الهدف يكمن، ههنا، في تحويل اهتمام العدو عن القضايا الأساس، التي يعمل عليها في الحرب؛ إلى موضوعات جانبية، تُحدِث في أوساطه أنواعا من البلبلة، والتشتت؛ كما تساهم، تاليا، في إضعاف قواه وتأمين واحد أو أكثر من عناصر التفوُّق عليه. إنَّها، وكما يمكن وصفها، ممارسة الترويع بالإعلام. و”الرَّوعة”، ههنا، هي الفزعة؛ وعلى هذا فقد ورد في حديث ينسب إلى الرسول ﷺ قوله: “اللهم آمن روعاتي”!

يعتبر علماء النفس أن الدخول في حالة الخوف، هو بداية للدخول في الهزيمة او في الفشل. ومن هنا، أيضا، فان كثيرا من الخطط القتالية المعاصرة تعتمد، فيما تعتمد عليه، تخويف العدو، وإدخاله في حالة الفزع أو الرَّوع، قبل بدء المواجهة المباشرة في قتاله. ومن أبرز الوسائل العسكرية والسياسية المعاصرة، للترويع بالإعلام، استخدام ما اصطُلح على تسميته بـ”الطَّابور الخامس”. ومصطلح “الطَّابور الخامس” يعني، في الإعلام السياسي أو العسكري، استخدام جماعة من داخل أرض العدو، وممَّن يعيشون بين ظهراني ناسه، لإطلاق أقوال وأخبار وإشاعات تفتُّ في عضده وتساعد على بلبلته وإضعاف قوته؛ تسهيلا للتمكُّن منه، عند احتدام المعركة. ويبدو أن المسلمين الأُول قد عرفوا التَّرويع بالإعلام، وكان واحدا من الأمور التي ساعدتهم في الانتصار على أعدائهم!

إزداد اضطهاد المشركين من أهل “مَكَّة” للنبي ﷺ، ومن كان معه من المؤمنين؛ فكان لا بد له، كيما ينشر دعوة الإسلام ويؤسس دولته، من أن ينفذ أمر ربه بالهجرة، الذي أتاه به جبريل عليه السلام، وأن يتابع عمله المؤتمن عليه من مكان آخر غير “مَكَّة”؛ فكان قراره ﷺ بالتوجه إلى “يثرب”، التي سبق أن بايعه بعض ناسها.

هاجر النَّبيّ ﷺ إلى “يثرب”، التي أصبحت “المدينة” فيما بعد، وهو لا يملك إلا إيمانه بربه، وصدقه في إبلاغ الدعوة إلى الإسلام، وإصراره على النجاح فيما هو فيه. لم يكن مع النَّبيّ ﷺ أسلحة عسكرية ليحارب بها، ولا أموال لتساعده على إغراء الناس بالانضمام إليه. دخل “يثرب” وهو غريب مضطهد من بني قومه، فقد ناصبه زعماء “مَكَّة” ووجهاؤها وكثير من ناسها العداء، بل آلوا على أنفسهم إلا محاربته ومن معه من المؤمنين. لقد حل في “المدينة” ضعيفا بين مستضعفين.

لم يكن من بايع الرسول ﷺ من أهل “يثرب” أصحاب جاه معنوي، يُرعب من يعاديهم من الناس، كما أنهم لم يكونوا أصحاب منعة عسكرية، أو ثروات مالية ضخمة تؤهلهم مساندة النَّبيّ ﷺ ماديا وعسكريا، في دعوته إلى الإسلام والعمل على تأسيس الدولة الإسلامية. وكان ثمة أعداء للإسلام وللنبي ﷺ، جلُّهم من اليهود، يتربَّصون العثرات بالنَّبيّ ﷺ، ويجهدون في إفحامه في قضايا الدين؛ كما كانوا لا ينفكون عاملين على محاربته وأتباعه في أنفسهم وأموالهم.

عمل النَّبيّ ﷺ على مواجهة هؤلاء الذين كانوا يتربصون به الأذى الفكريّ، فناقشهم، وجادلهم، وسعى إلى إفحامهم؛ فكان منهم من اهتدى إلى الإسلام، ومنهم من أصرَّ على تعنّته ومحاربته للدين. وكانت المحصلة الأساس، في هذا المجال، أن النَّبيّ أثبت لهؤلاء أن للمسلمين عقيدة دينية واضحة، وأن البناية الفكرية التي يتمسكون بها هي بناية ذات منهج واضح وقوي، بل لا يمكن الاستهانة بها.

صحيح أن هذا الأمر أكد الوجود الفكري للإسلام وللمسلمين؛ لكنه لم يكن كافيا لانتشار الإسلام ولا لتأسيس دولته. كان لا بد من خطوة أخرى، ومن نوعية مختلفة؛ بل كان لا بد من إنفاذ ما ورد في النص القرآني حول العلاقة بين المسلمين والمشركين: “وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ” (البقرة: 193). إن المواجهة الأكبر كانت في ذلك الحين، بين الإسلام والشِّرك، وبين المسلمين والمشركين؛ إنها مواجهة بين الدولة المسيطرة على العرب زمنذاك، “دولة قريش” في “مَكَّة”، وبين الدولة التي تطمح إلى نشر الإسلام بين العرب وغيرهم، أي “الدولة العتيدة للمسلمين”، والتي كان على رسول الله محمَّد ﷺ أن يسعى إلى تحقيقها.

يمكن اختصار هذه الحال بالقول إنَّ النَّبيّ ﷺ كان يطمح إلى نشر دعوة، وتأسيس دولة، وهو يعاني، في الوقت عينه، من أمور أساس معوقة لعمله من أبرزها:

• ضعف القوة العسكرية.

• قلَّة الموارد المالية.

• انعدام الحليف الخارجي.

• ضآلة المهابة السياسية.

كما يمكن اختصار ما كان يحتاج إليه النَّبيّ ﷺ لتحقيق طموحه وواجبه بأن عليه، في هذا الخضم الجارف، ممارسة السباحة عكس التيار بتأمين الأمور التالية:

• بسط القوة العسكرية.

• تأمين الموارد المالية.

• التخلص من التهديدات الخارجية.

• بسط المهابة السياسية على الآخرين.

وهذا يعني، عمليا، أنه لا بد للنبي ﷺ، وللمسلمين معه، من مواجهة مباشرة مع العدو؛ مواجهة وجود وتحد مع “قريش” ومع “دولة مَكَّة”، إن جاز التعبير. فإذا ما انتصر المسلمون على “دولة مكَّة”، فإنَّهم يفوزون بانتصارهم هذا بـ:

• تأكيد وتعزيز لقوتهم العسكرية.

• تأمين مغانم ماليّة كبيرة. إلغاء تهديد خارجي أساس.

• إبراز مهابة سياسية في وجه الآخرين أيا كانوا.

وكان السؤال الأكبر، ههنا، كيف تكون هذه المواجهة؛ بل كيف لها أن تكون ناجحة وملبية لمتطلبات المرحلة الإسلامية؟

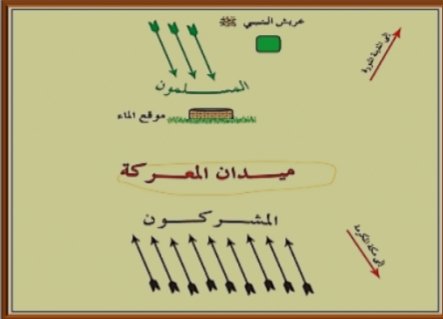

كان لا بد، أولا، من تحيّن للفرص، وهذا التحيّن يكون بالبقاء على معرفة وطيدة بأخبار العدو وتفاصيلها. ولقد مارس النَّبيّ ﷺ هذا الأمر. ومما لا شك فيه أنه كلّف جماعة ممن يثق بكلامهم بترصد أخبار “قريش”، وإبلاغه عن تفاصيلها. وحصل أنه سمع بأن أبا سفيان بن حرب آتِ إلى “مَكَّة”، مقبلا من “الشَّام”، في عيرٍ لـ”قريش” عظيمة، وفي هذه العير أموال لـ”قريش” وتجارة، كما فيها ما يناهز الأربعين من أبرز رجالات القبيلة، بينهم “مخرمة بن نوفل” و”عمرو بن العاص بن وائل”.

إنها، على ما يبدو الفرصة التي طالما بحث عنها المسلمون لتحقيق مهمتهم في نشر الإسلام وبسط دولته. فمواجهة ناجحة مع هذه القافلة قبل وصولها إلى “مَكَّة” تعني كسر شوكة لقريش، واستيلاء على أموال وبضائع، كما تعني إعلاما ناجح بين قبائل العرب وأحيائهم وجموع اليهود والنصارى عن قوة المسلمين وهيبتهم.

ويبقى السؤال الأبرز، كيف لهذا كله أن يتحقق والمسلمون لا يملكون ما يكفي، من عتاد ورجال ومال وهيبة، لخوض هذه المواجهة؛ التي يبدو أنه كان من الضروري خوضها في تلك اللحظة الأساس والتأسيسية من تاريخ الإسلام والمسلمين.

لا بد من أمور تعوّض النقص، ولا بد من أفعال بديلة تسد ثغرات الضعف والوهن؛ ولا بد، قبل هذا وذاك، ومن منطلق الوجود الإسلامي المؤمن، من اتكال على الله وإيمان بنصرة، من لدنه، للمؤمنين والمجاهدين في سبيله. ولقد تحققت هذه الأمور وكانت من أهم العناصر المساعدة للمسلمين على الانتصار.

لعل مفتاح البحث في هذه الأمور، التي كان لها أن تعوِّض عن النقص الذي واجهه المسلمون في العدة والعدد في موقعة “بدر الكبرى”، يكمن في النص القرآني. لقد جاء في القرآن الكريم، عند الإشارة إلى هذه الموقعة، قول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين الذين كانوا مع النَّبيّ ﷺ: ” فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ” (التوبة: 40). أما السَّكينة، وهي هنا الهدوء والرَّويَّة والاطمئنان والقدرة على السَّيطرة على النَّفس، أي ما هو على النقيض من التَّرويع، فيمكن فهمه بما أشار إليه نصٌّ آخر من القرآن الكريم يخاطب فيه الله العليم الخبير رسوله ﷺ: “إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ” (الأنفال:43).

لقد كان المشركون أكثر عددا من المؤمنين، وكانوا أيضا أعظم عدة، وأشد مهابة في نظر كثير من الناس. بيد أن المؤمنين تمتعوا، وقتذاك، بنفسيات أبعد ما تكون عن قبول الفزع أو الاضطراب أو الوهن. لقد ألهمهم الله تعالى، عبر النَّبيّ ﷺ، أن عدوهم ليس كما يعتقدون في عديده وعدته، على مواجهته، بل أكثر اندفاعا لمقاتلته والانتصار عليه. وكان هذا الشعور منهم أوضح ترجمة عملية، وقتذاك، لفعل نشر الإسلام، وممارسة تأسيس لدولته التي ستحل محل دولة المشركين.

لم تكن “مَكَّة”، على من كان فيها من المشركين أصحاب الجاه والصول والطول، بخالية من متعاطفين أصحاب جاه ومنعة مع محمد ﷺ. لقد سعى كثير من ناس قريش إلى مناصبة النَّبيّ ﷺ العداء، لكنهم ظلوا يصطدمون بسد الحماية الذي كان يؤمنه عمه أبو طالب له. قد يكون صحيحا أن أبا طالب لم يكن قد دخل في الإسلام، أو أنه ما مات الاّ وقد أسلم كما تذكر إحدى الروايات نقلا عن أخيه العبّاس (رض)؛ لكن الثابت تاريخيا أن الرجل شكّل حماية كبيرة لابن أخيه محمد ﷺ طيلة حياته؛ واستطاع أن يمنع قريشا من إلحاق كبير أذى به. وبعد أن قضى أبو طالب نحبه، فإن العباس (رض) ظل في “مَكَّة”، ويقال أنه كان وبعض أهله

وأقربائه على الإسلام من غير أن يشهروا إسلامهم. وثمة من يعزو هذا إلى أن العبّاس (رض) كان يهاب قومه ويكره خلافهم.

الأهم ههنا، أن ثمة متعاطفين مع محمد ﷺ ظلوا في “مَكَّة” ولم يبرحوها. ولعل هؤلاء شكلوا في “موقعة بدر” ما يمكن اعتباره امتدادا لقوة المسلمين داخل البيئة المشركة. ولقد كان لهذه الجماعة أن تشكل، وربما من غير أن تدري، مجالا من مجالات ما مدَّ به الله ﷻ المسلمين من جند لم يروها. إنها عناصر الاختراق الإسلامي للتجمُّع القرشي ضدَّ محمد ﷺ ومن كان معه من المسلمين المؤمنين.

علم النَّبيّ ﷺ، من مصادره الخاصة، بقرب وصول قافلة قريش إلى “مَكَّة” مقبلة من الشام، وأبلغ المسلمين عنها، وطلب منهم الخروج إليها. ويبدو أن خبر تجمهر المسلمين، للخروج إلى القافلة، بلغ “أبا سفيان”، قائدها ومدبِّر أمورها، الذي كان يتحسس الأخبار عند دنوِّه من “الحجاز”؛ فما كان منه إلاّ أن أرسل رجلا من قِبله، هو “ضمضم بن عمرو الغفاري”، إلى أهل “مَكَّة” يخبرهم بما سيواجهه رجالهم وعِيرهم من خروج للمسلمين إلى قافلتهم. لكن ، وقبيل وصول مرسال “أبي سفيان” إلى “مَكَّة” بثلاث ليال، رأت “عاتكة بنت عبد المطلب”، وهي عمَّة النَّبيّ ﷺ وشقيقة عمِّه “العبَّاس”، رضي الله عنه، رؤيا قيل أنها أفزعتها.

رأت “عاتكة” راكبا أقبل إلى “مَكَّة” على بعير له، حتى وقف بـ”الأبطح”، ثم صرخ بأعلى صوته: “ألا أنفروا يا لغدر لمصارعكم” ثلاث مرات؛ فاجتمع إليه الناس. وبينما هم حوله، اختفى من بينهم ثم ظهر على بعيره على رأس جبل “أبي قبيس” وصرخ بمثل ما صرخ به من قبل. ثم كان من هذا الراكب أن أخذ صخرة فأرسلها، فأقبلت تهوى حتى إذا بلغت أسفل الجبل، تفتت فما بقي بيت من بيوت “مَكَّة” ولا دار من دورها إلا دخلته منها فلقة.

ويقال أن العبَّاس (رض) استعظم هذه الرَّؤيا، لما فيها من هول وفتك يحيطان ب”مَكَّة” وجميع من فيها؛ وطلب من أخته أن تكتم خبر ما رأت. بيد أن “العبَّاس” (رض)، وعند خروجه من دار أخته “عاتكة بنت عبد المطلب”، لقي “الوليد بن عتبة بن ربيعة”، وكان صديقا له، فذكر رؤيا “عاتكة” له، واستكتمه إياها. وتروي الأخبار أن “الوليد” ذكر هذه الرؤيا التي علمها من “العباس” (رض) إلى والده “عتبة”؛ وهكذا فشا الحديث ب”مَكَّة” حتى أضحى شاغل الناس جميعا، وبات مدار تحليلات ومناقشات رؤوس الكفر وزعماء “مَكَّة”، أمثال “أبي جهل بن هشام”. ولقد انطلق “أبو جهل”، متأثرا بما سمع ومنفعلا إلى “العباس” (رض) يسأله، قلقا وإن كان ألبس قلقه هذا بعضا من هزء عن هذه “النَّبيّة الجديدة” من “بني هاشم”. ويبدو أن زعماء “قريش” مالوا إلى ما يشبه تصديق لرؤيا “عاتكة”؛ وقرروا التربص ثلاث ليال يراقبون ما قد يحدث خلالها. ثم كان أن وصل، إثر انتهاء الليالي الثلاث، “ضمضم بن عمرو الغفاري”، موفداً من “أبي سفيان”، ومخبرا “قريش” بتخوف “أبي سفيان” وهلعه مما يحضره “محمد ﷺ” من هجوم على قافلتهم؛ وطبعا فانه كان يؤكد، من غير أن يدري أو يعلم، رؤيا “عاتكة” وما نتج عنها من مخاوف!

لا يمكن إنكار أن رؤيا “عاتكة”، ولصاحبتها ما لها من منزلة اجتماعية في “مَكَّة”، قد انتشرت وذاعت بين المشركين، إلى درجة اقتعادهم مجالس خاصة لتدارسها وتحليلها. ثم كان ذلك الحضور لـ”ضمضم بن عمرو الغفاري”، الذي أكّد وجود خطر يحيط بتجارة “قريش” ورجالها، قد ساعدا على تأمين جو من الرهبة النفسية لما يحضر له محمد ﷺ ومن معه من المسلمين ضد “قريش”. ومما لا شك فه، أيضا، أن هذا التخوف قد ازداد حجما وفعالية، أمام ما واجهه المشركون من مفاجأتهم بأن لمحمد ﷺ قدرة، أو حتى مجرد رغبة، في الخروج إلى تجارتهم ورجالهم. فلم يعرفوا عن محمد ﷺ أنه متهور أو هو غير مقدر لعواقب أفعاله؛ بل على العكس من هذا تماما، لقد عرفوه صاحب رأي وتدبير وحكمة وحسن اختيار وتصرف.

تحضَّر المشركون لمواجهة محمد ﷺ، ولم تكن لصورة الخراب الذي سيحيط بأهل “مَكَّة”، كما صوَّرتها رؤيا “عاتكة”، أن تفارق مخيلتهم. فـ”أبو لهب”، وهو من كبارهم، أوجد لنفسه عذرا في عدم الخروج، وأوفد مكانه “العاص بن هشام”، بعد أن سامحه بِدَيْنٍ كان له في ذمته. أمّا “أمية بن خلف”، فلقد احتاج إلى “عقبة بن معيط” يوبخه ويزجره ويعيِّره، حتى استطاع أن يدفعه إلى الخروج مع القوم لملاقاة محمد ﷺ ومن معه. لم يكن أمام قريش، وأيا كانت درجة تخوفهم في هذه المرحلة، إلاّ أن يبرزوا، آنذاك، للقتال؛ حماية لما بين أيديهم من تجارة وعزة سيطروا بهما على العرب وغيرهم.

تجمهر القوم يتحضرون للمعركة، ونزل المشركون من “قريش” مكانا يعرف بـ”الجحفة”، قرب المكان الذي ستكون فيه الموقعة. وقبل أن يمضي وقت على نزولهم هذا، رأى “جهيم بن الصلت بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف”، رؤيا أقضَّت مضاجعهم من جديد.

قال لهم “جهيم” إنه رأى، فيما يرى النائم، وكان بين النائم واليقظان، أنه نظر إلى رجل قد أقبل على فرس، حتى وقف ومعه بعير له. ثم قال هذا الرجل صاحب البعير: قتل “عتبة بن ربيعة” و”شيبة بن ربيعة” و”أبو الحكم بن هشام” و”أمية بن خلف”، وعدَّد رجالا من أشراف قريش، ثم قام صاحب البعير فضرب في لبَّة بعيره وأرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلاّ وقد أصابه نضح من دمه. ويبدو أن هذه الصورة للدم الذي سينتشر في صفوف عسكر المشركين قد أقلقت كبيرهم “أبا جهل”، الذي لم يستطع إلاّ إظهار ردة فعله، لكنه جعلها ردة فعل ساخرة من كل “آل عبد المطلب”، فقال نعم، هذا نبي آخر من بني المطّلب!

لكن، ما هو الموقف الحقيقي لكثير من القادة والجند في صفوف المشركين، ومن الذين سمعوا “نبوءة” نعيهم قبل دخولهم المعركة ضد محمد ﷺ وصحبه؟! لعل الجواب يكمن فيما جاء في الآية الكريمة: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (الأنفال:30).

صحيح، لقد كان قتال عظيم في “بدر”؛ وكان انتصار عظيم للمسلمين في تلك الموقعة. والصحيح أيضا أن “موقعة بدر” لم تكن موقعة عادية؛ لقد كانت بداية عملية واقعية لدحر جيوش الشرك وعقائده، وتأسيس راسخ لجيوش الإيمان ومبادئه. إنها بداية تأسيس “الدولة الإسلامية”، عسكريا وماديا؛ وبداية تخلصها من أعدائها وفرض مهابتها على الذين حولها وفي زمنها.

مارس المسلمون قوتهم العسكرية وفنونهم القتالية في “بدر”؛ كما أظهروا بأسا وشجاعة، هما من صفات من اشترى الآخرة بالدنيا وطلب الجنة وعزة دينه ومعتقده. صحيح إن المسلمين أظهروا قوة رائعة وجبارة في قتالهم؛ لكن ثمة قوة أخرى كانت مخفية، ولكن فاعلة، ساعدت على فت عضد عدوهم وأوهمته قوةً لهم لم تكن فيهم؛ فلم يجد العدو في نفسه ما يؤهله للفوز عليهم، وكان له ولهم ما اعتقد هو في نفسه.

قد يختصر كل هذا الدعم الإلهي قوله تعالى مخاطبا النَّبيّ ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ﴾ (الأنفال: 65) وقد يجد المرء في إجمال هذا في حديث ينسب إلى النَّبيّ يقول “الحرب خدعة”، وفي الحديث الآخر الذي جاء فيه: “نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر”!

ليست الخدعة، ههنا الكذب على الإطلاق، ولكنها في تقديم ما لا يمكن تكذيبه أو تصديقه؛ بيد أنه مما يوهن العدو ويفت في عضده. أما الرعب، هذا الذي يعملق أمام لعدو، ويجعله يعتقد بدونيته أمام من يواجهه، بل يجعله مقتنعا بإمكانية هزيمته، بل بضرورة هزيمته، فليس إلا نتيجة حُسن إدارة وسائل الإعلام وحسن توظيف قوى اختراق العدو؛ وما هذا إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى وعظيم عنايته.

نعم، إنه، “خير الماكرين”، إذا ما سعى الماكرون إلى مكر لهم، وإنه المدافع عن نبيه الأمين ومن معه من المؤمنين؛ ولذلك قوله ﷻ إلى محمد ﷺ، بعد كل ما جرى في بدر: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾(الأنفال: 17).