ماهيّةُ الله و سيكولوجيّة الإيمان

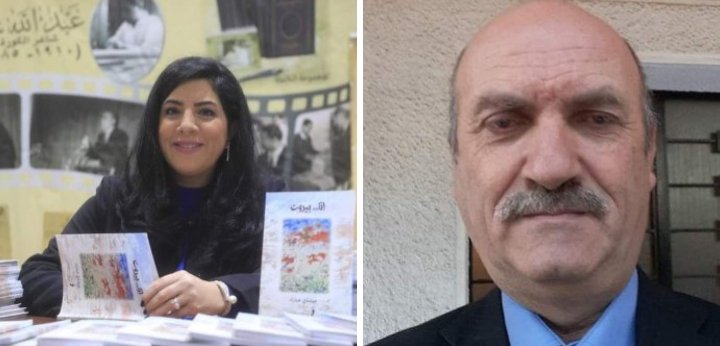

علي حسين كَنعان.

ماهيّةُ الله وسيكولوجيّة الإيمان.

- الله: بينَ الفهمِ والغموضِ.

إنّ طبيعةَ البحثِ في حياةِ أيِّ إنسانٍ تتّصفُ بالبساطةِ والصّعوبةِ في آنٍ. فالبساطةُ تشكّلُ ما يراهُ الإنسانُ بحواسّهِ وما يشعرُ بهِ في أعماقِهِ، أمّا الصّعوبةُ فهيَ أنْ يقبلَ عقلُهُ ما لا تراهُ عيناهُ وتشهدُ عليهِ حواسّهُ. لقدْ كانتْ علاقةُ الإنسانِ باللهِ دائمًا علاقةَ الباحثِ المستكشفِ بالموضوعِ الغامضِ المثيرِ. فالإنسانُ يفهمُ أنّهُ يحتاجُ إلى قوّةٍ تعينُهُ، ويتوقُ إلى أنْ يكونَ محميًّا ومرحومًا، لخوفِهِ منَ الانفصالِ المتمثّلِ بالموتِ. ولكنّ هذا الإنسانَ ذاتَهُ، يحبُّ أنْ يستقلَّ بذاتِهِ عنْ كلّ شيءٍ، إلّا عنْ تلكَ الفكرةِ الّتي تعودُ لتطرحَ نفسَها مجدّدًا في داخلِهِ، والّتي يعتقدُ الإنسانُ أنّهُ فُطِرَ على الإيمانِ بها غيبيًّا، وهيَ فكرةُ الله. رأى الفيلسوفُ “كانطْ” أنّ الإلحادَ باللهِ أكثرُ ميتافيزيقيّةً منَ الإيمانِ بهِ. وحاولَ أينشتاين أنْ يؤكّدَ، رغمَ فرضيّاتِ فيزياءِ الكمِّ باحتمالاتِها اللّانهائيّةِ، أنّ للعالمِ خالقًا لا “يلعبُ النّردَ”، وأنّ الوجودَ بأكملِهِ هوَ وجودٌ متوازنٌ محتّمٌ كجهازٍ لهُ صانعٌ حكيمٌ، وهوَ القائلُ: إنْ كنتُ سأؤمنُ بإلهٍ، فإنّي أؤمنُ بإلهِ سبينوزا”. ذلكَ الإلهُ الّذي اعتبرَهُ سبينوزا متّحدًا بالوجودِ.

إنّ فكرةَ اللهِ، هيَ الفكرةُ الأشدّ وضوحًا الّتي نحملُها نحنُ البشر بدونِ تمييزٍ. ففي أعماقِ كلّ إنسانٍ، هناك شعورٌ بوجودِ الخالقِ، وفي كلّ مخيّلةٍ هناكَ مصنعٌ لتصويرِهِ، وفي كلِّ عقلٍ ثمّةَ جُهدٌ جهيدٌ للاستدلالِ عليهِ. غيرَ أنّ تجربةَ الفلاسفةِ، وكذلكَ الدّارسين للكتبِ المقدّسة، لمْ تُؤدِّ إلّا إلى إمساكِ طرفِ الخيطِ وإفلاتِهِ في لحظاتٍ منْ نشوةِ الاقترابِ، وخيبةِ الضّبابيّةِ المتكرّرةِ. ولعلّ الحقيقةَ ليستْ إلّا على هذا النّحوِ، أيْ أنّ الإنسانَ سيبقى مكلّفًا بالبحثِ عنْ خالقِهِ، عنْ مؤسّسِ نفسِهِ ومنشئِ طينتِهِ، وفي ذلكَ إنّما يكمنُ أملُ الإنسانُ. وصفَ الإسلامُ اللهَ بأنّهُ “يدركُ الأبصارَ ولا تدركُهُ الأبصارُ”، فما هوَ هذا الكائنُ الّذي يطّلعُ على كلّ شيءٍ منْ غيرِ أنْ تطّلعَ الأشياءُ عليهِ؟ إنّ وجودَ هذا الكائنِ يفرضُ علينا أنْ نشكَّ بكلّ القوانينِ الّتي اعتدْنا على الاعترافِ بها، ويدفعُ بنا منْ مختبراتِنا العلميّةِ وكهوفِنا الميتافيزيقيّةِ، إلى وادٍ منَ التّأمّلاتِ في علمٍ آخر، أرفعَ شأنًا وأشدّ غموضًا. فإنْ أخذْنا بما نصّ عليهِ القرآنُ، لوجدْنا أمامنا “علمَ الغيبِ”، وإنْ ركنّا إلى الفلسفةِ عادتْ كلمةُ “ميتافيزيقا الإله” تطرقُ بابَنا لنبحثَ منْ جديدٍ.

ومنْ منطلقِ أنّ اللهَ أصعبُ منْ أنْ يوصَّفَ بما وصفْنا بهِ أشياءَ عالمِنا المفهومِ رغمَ غموضِهِ وأسرارِهِ، عمدْتُ في هذهِ المقالةِ إلى إجراءِ مقارباتٍ وتحليلاتٍ، لفهمِ الذّاتِ الإلهيّةِ فهْمًا لا بأسَ بهِ. وخلفَ هذهِ الأفكارِ الّتي سأعرضُها، يمكنُ العثورُ على منهجيّةٍ علميّةٍ في التّفكيرِ، ومحاولةٍ جادّةٍ لتفكيكِ معرفتِنا المتواضعةِ عنِ الله.

- الزّمنُ وكتلةُ المادّةِ: علاقةٌ طرديّةٌ.

إنّ فهمَنا لأنفسِنا كبشرٍ عاقلينَ لا ينفصلُ عنْ تمييزِنا للزّمانِ والمكانِ الّلذيْنِ نشغلُهما دائمًا. فإذنْ، علينا أنْ نراقبَ عنْ كثبٍ معنى الزّمانِ والمكانِ واختلافِهما، إذا أردْنا أنْ نفهمَ معنى الحضورِ الإلهيّ اللّامتناهي في الزّمانِ والمكانِ على حدٍّ سواءٍ.

نستعينُ هنا بالقياسِ على مستوى المادّة. فلْنفترضْ مثلًا أنّ رجلًا يجلسُ وأمامَهُ مروحةٌ. إذا كانتِ المروحةُ تدورُ عشرَ مرّاتٍ في الثّانيةِ الواحدةِ، فالرّجلُ كما هوَ واضحٌ يرى سرعةَ دورانِ المروحةِ بشكلٍ لا يتيحُ لهُ تمييزَ كلّ دورةٍ منْ هذهِ الدّوراتِ العشرِ، خلالَ الثّانيةِ الّتي ما هيَ بالنّسبةِ لهُ سوى لحظةٍ زمنيّةٍ قصيرةٍ جدّا وعابرةٍ. ولكنْ إذا افترضْنا مقابلَ ذلك، أنّ ذرّةً في هذا الوجودِ، هيَ الّتي تستبدلُ الإنسانَ في هذا الموقفِ. وعندما نتكلّمُ عنِ الذّرّةِ، فإنّنا أمامَ شيءٍ متناهٍ في الصّغرِ، وهذا الشّيءُ يشهدُ في الثّانيةِ الواحدةِ فقطْ آلاف التّغيّراتِ على مستوى حركةِ الالكتروناتِ حولَ النّواةِ، أوِ التّفاعلاتِ الكيميائيّةِ معَ الذّرّاتِ والمركّباتِ الكيميائيّةِ الأخرى. لنقفْ هنا قليلًا أمامَ هذهِ المعادلةِ الجديدةِ. ماذا ستعني عشرُ دوراتٍ للمروحةِ أمامَ ألفِ تفاعلٍ كيميائيّ للذّرّةِ، خلالَ ثانيةٍ واحدةٍ؟ هذا يعني أنّ الزّمنَ بحدّ ذاتِهِ نسبيٌّ، وأنّ الذّرة، لوِ افترضْنا أنّها تتمتّعُ بالقدرةِ على الإبصارِ، سترى حركةَ المروحةِ بطيئةً جدّا في هذهِ الحالةِ. الزّمنُ إذًا نسبيٌّ بالنّسبةِ لكتلةِ المادّةِ الّتي نتعاملُ معها. إنّ عالمَ الذّرّةِ، هوَ بحدّ ذاتِهِ ما يخرجُنا منَ الفهم الكلاسيكيّ في الفيزياءِ للزّمنِ. وهذا ما يتيحُ لنا إمكانيّةَ استيعاب أنّ شيئًا ما، كالذّرّةِ في هذهِ الحالةِ أوِ الإلكترون، يمكنُ أنْ يتواجدَ في مكانيْنِ مختلفيْن، في نفسِ اللّحظةِ، على الأقلّ تلكَ اللّحظةِ الّتي نشعرُ بأنّها واحدةٌ، فيما هيَ أجزاءٌ زمنيّةٌ دقيقةٌ وكثيرةٌ. إنّ مثلَ هذا الفهمِ، يمكنُ أنْ يُفهمَنا، ولوْ منْ غيرِ دليلٍ نهائيٍّ، على الحضورِ الكلّيّ والمستمرّ لله في كلّ شيءٍ، وفي كلّ زمنٍ. وهنا اعتمدْنا على التّفكيرِ العِلميِّ لفهمِ الذّاتِ الإلهيّةِ، منْ غيرِ أنْ نعتمدَ على نصوصِ الكتبِ المقدّسةِ أوِ الأحاديثِ المنقولةِ.

- سيكولوجيّة الإيمان بالله.

بدأنا هذهِ المقالةَ بالتّأكيدِ على أنّ اللهَ هوَ شعورٌ أكثرُ منهُ وضوحًا في العقلِ. وهذا ما يوجّهُ اهتمامَنا بهذهِ الفكرةِ إلى طبيعةِ الإنسانِ نفسِهِ. فما هوَ الإنسانُ بالنّسبةِ إلينا؟ هلْ نعرفُ تكوينَهُ وحاجاتِهِ بشكلٍ كافٍ، كيْ نفهمَ الصّورةَ الّتي يرسمُها لإلههِ؟

إنّ الإنسانَ هوَ ذلكَ الوعيُ الّذي يكتنفُهُ الشّعورُ، وهوَ في معظمِ لحظاتِ حياتِهِ قلقٌ وخائفٌ. فممّ يخافُ الإنسانُ؟ إذا افترضْنا أنّهُ يخافُ منَ الموتِ، فإنّ الكثيرَ منَ البشرِ قدْ نجحوا في أنْ يتصالحوا معَ فكرةِ الموتِ. فإذًا بقيَ أمامَنا أنْ نلاحظَ أنّ الإنسانَ يخافُ منْ ألّا يُفهمَ، وهذا مردُّهُ، إذا حلّلْنا القضيّةَ بصراحةٍ معَ أنفسِنا، إلى أنّهُ يخشى أنْ لا يفهمَ نفسَهُ. وإذا سلّمْنا بأنّ هذا بالذّاتِ، هوَ أكبرُ مخاوفِ الإنسانِ، فهذا يدلّنا على أنّ خوفَهُ الذّاتيّ منْ عدمِ فهمِ نفسِهِ، تشاركُ فيهِ عواملُ أبرزُها أنّهُ لا يستطيعُ تثبيتَ تركيزِهِ عليها بما يكفي، لأنّ جهازَهُ الجسديّ يُثقلُ عليهِ الأمرَ، إذْ تئنُّ روحُ الإنسانِ في هذا العالمِ لأنّ جسدَهُ وروحَهُ كمتنازعيْنِ ومتصالحيْنِ على الدّوامِ. وهذا يعني أنّ الإنسانَ بحاجةٍ إلى مساعدةٍ كيْ يفهمَ نفسَهُ، لسببٍ واحدٍ، وهوَ أنّهُ يدركُ أنّهُ لمْ يخلقْ نفسَهُ. ولأنّهُ واعٍ بما يكفي ليفهمَ ذلكَ ويحسَّهُ، فإنّهُ يتوقُ إلى خالقِهِ، لكيْ يسألَهُ عنْ سرّ خلقِهِ إيّاه. يريدُ الإنسانُ أنْ يعرفَ الله، لأنّهُ يريدُ أنْ يعرفَ نفسَهُ، لأنّهُ يفهمُ مسبقًا أنّ فهمَهُ نفسَهُ هوَ خلاصُهُ منْ قلقِهِ الحقيقيّ، الّذي يضنيهِ طوالَ الوقتِ. ويريدُ الإنسان، تِبعًا لهذا الوصفِ، أنْ يعرفَ الجدوى منْ وجودِهِ الخاصّ، هذا الوجودِ الّذي أدركَ الإنسانُ غريزيًّا أنّهُ صادرٌ منْ موجودٍ آخرَ، أيِ اللهِ.

- الأحداثُ اليوميّة: حكمةُ الله أمْ تصادمُ الإراداتِ؟

لوْ تأمّلْنا ما يجري حولَنا كلَّ لحظةٍ، للاحظْنا أنّ كمّيّةَ المواقفِ الّتي تعترضُنا، والّتي لا يمكنُ العثورُ لها على تفسيرٍ منطقيٍّ، تفوقُ بشكلٍ هائلٍ، الظّواهرَ الّتي فهمْناها منْ خلال العلمِ أوِ المنطقِ. فلوْ أمطرتِ السّماءُ، لفهمْنا علميًّا أنّ تفاعلَ الشّحناتِ المتعاكسةِ في السّحابِ قدْ أدّى إلى عمليّةِ تكثيفٍ أنتجتِ المطرَ منَ البخارِ. ولكنّنا لا يمكنُ أنْ نستدلَّ بشكلٍ كافٍ، على سببِ هطولِ المطرِ في هذهِ اللّحظةِ بالذّاتِ، أوْ فوقَ هذهِ البقعةِ بالتّحديدِ، ولنجعلَ الأمرَ أكثرَ وضوحًا، لا يمكننا، بالعِلمِ وحدَهُ، أنْ نفهمَ لماذا وصلتْ قطرةُ مطرٍ واحدةٍ، منْ بينِ هذا الغيثِ المنهمرِ، إلى رأسِ هذا الطّفلِ أوْ ذلكَ الرّجلِ بالتّحديدِ. إنّ حصولَ الأحداثِ يدلُّ على أنّ الحدثَ بحدِّ ذاتِهِ مفهومٌ ظاهريًّا. يمكنُنا أن نقولَ ببساطةٍ: أثناءَ مشيِهِ في الشّارع، داسَ فؤاد نملةً عنْ طريقِ الخطأ. فهمْنا جميعًا أنْ فؤادَ قضى على النّملةِ منْ غيرِ أنْ يقصدَ، ولكنْ لماذا حصلَ ذلكَ؟ ولماذا تلكَ النّملةُ بالتّحديدِ، النّملةُ رقم خمسة آلاف منْ نتاج بيضِ النّملةِ الأمِّ، في هذا العالمِ المليءِ بالنّملِ؟

إذا نزلتْ ماريّا على الدّرج في مبنىً طويلٍ، وصعدَ علاء في نفسِ التّوقيت، واصطدما ببعضِهما عنْ طريقِ الخطأ في الطّابقِ الثّاني لا في الثّالث، حيثُ سمعا صوتَ امرأةٍ تصيحُ طلبًا للنّجدةِ بسببِ كسرٍ تعرّضتْ لهُ أثناءَ إجرائِها اتّصالًا معَ ابنتِها، ماذا يمكنُ أنْ يُفهمَ منْ هذهِ السّيناريوهاتِ؟ إنّ ما حصلَ برمّتِهِ، هوَ الإرادةُ الحرّةُ لجميع هؤلاء، في اختيارِهمْ لما كانوا يقومونَ بهِ، ولكنْ لماذا كانوا همْ بالذّات، منْ حصلَ معهمْ ذلك؟ خلاصةُ القولِ أنّ حاصلَ كلّ الإراداتِ هيَ أحداثٌ متّصلةٌ تثيرُ في الإنسانِ الدّهشةَ معَ موافقتِهِ على حكمةِ الموقفِ برمّتِهِ. هذا ما يسميّهِ النّاسُ بالقضاءِ والقدرِ، أوِ اللّطفِ الإلهيّ. وهوَ دليلٌ جديدٌ على أنّ ما يجري في الكونِ خالٍ منَ المعنى من غيرِ ردِّهِ إلى إرادةٍ ما. لا معنى لرؤيتِنا السّيّارةَ تسير، منْ غيرِ أنْ نفهمَ أنّ سمير يقودُها. إنّ إرادةَ سمير، هيَ الّتي قطعتِ الشّكّ باليقينِ هنا، في استيعابِنا لسببِ سيرِ السّيّارةِ. وطالما أنّ سمير هناكَ ليخبرَنا عنْ مشاريعِهِ، فنحنُ نستطيعُ أنْ نسألَهُ عنِ السّببِ الّذي جعلَهُ يتوجّهُ إلى المدرسةِ لا إلى المطعمِ مثلًا.

لذلكَ يحتاجُ الإنسانُ إلى منْ يوضّحُ لهُ حكمةَ حصولِ هذهِ الأشياءِ، وهذا الكائنُ يُفترضُ بهِ أنْ يريدَ حصولَ الأشياءِ، بنسقٍ معيّنٍ، يحصلُ على تأييدِ الإنسانِ الّذي يستطيعُ أنْ يبرّرَ كلّ ما عرفَهُ منَ الحقيقةِ بمجرّدِ الإقرارِ بها. ونضيفُ إلى صفاتِ هذهِ الإرادةِ، إرادةِ الكائنِ الّذي هوَ الله، أنّها لا بدّ أنْ تكونَ مستقلّةً عنْ أيّةِ إرادةٍ أخرى، كيْ تعبّرَ عنْ تناهي معرفةِ سببِ حصولِ الأحداثِ، أيِ حلّ اللّغزِ الّذي يحيّرُ الإنسانَ دائمًا.

وفي الختامِ، نذكّرُ بالآيةِ الكريمةِ الّتي يكرّرُها الله في القرآنِ:” كلّا سوفَ تعلمون. ثمّ كلّا سوفَ تعلمونَ”. فكلّنا نتوقُ إلى أنْ نعلمَ، ولذلكَ نشعرُ أنّ الحقيقةَ لها وجودٌ. إنّها تستمدُّ وجودَها منَ العلمِ الأكملِ، الّذي يقدّمهُ الله للإنسانِ متى ما آمنَ الإنسانُ بهِ.

*