مِنْ طُفُولَةِ الشَّاعِرِيَّةِ … إِلَى نُـضْـجٍ لَها

حكاية الشَّاعر السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله مع الشِّعر والشَّاعريَّة

1938-2021

(الحلقة الثَّانِيَة)

الشاعر السيد عبد المهدي فضل الله

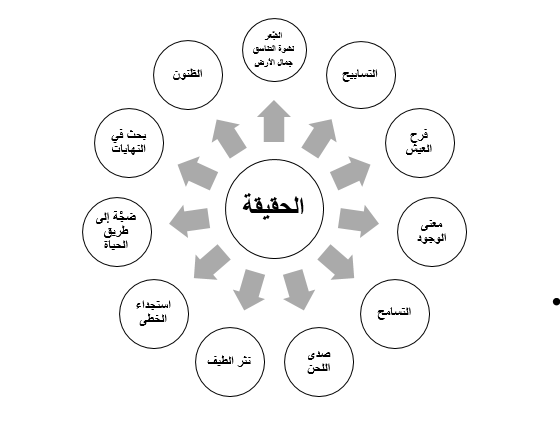

يبدو أنَّ موضوع “الحقيقة” كان واحداً من الموضوعات التي شغلت بال السيِّد في فتوته ومطلع شبابه؛ فنظم فيه قصيدتين أولاهما بعنوان “إلى ملهمتي” والثانية بعنوان “لقد أَفَلَت”؛ وكان هذا إبَّانَ إقامةٍ لهُ في النَّجف الأشرف خلالَ الأشهر الواصلة بين سنة 1957 وسنة 1958. وليس هذا الأمر بغريبٍ على فتىً يُقارب التَّاسعة عشرة من عمره، أَمْعَنَ قراءةً في أَسْفارِ الأدب، واطَّلع على قصائد تتناول موضوع “الحقيقة” من مثل ما نظمه إيليا أبي ماضي وعلي محمود طه وجميل صدقي الزَّهاوي، من المحدثين، وربما الإمام زين العابدين، من القدماء. ولقد يعجبُ المرءُ، للوهلة الأولى، من قدرة هذا الفتى على الإتيان بمثل ما أتى به هؤلاء، لما في القصيدتين من جزالةِ لفظٍ وجماليَّةِ تعبيرٍ ومَيْلٍ نَحْوَ التَّفكيرِ في الموضوعِ الذِّهنيِّ المُجَرَّد، إلى درجة يكاد يشكك فيها في أَنَّ السيِّد قد وجد مَنْ يعينه على عمله هذا، أو أنَّ السيِّد يدَّعي أبياتاً لنفسه وهو قبسَها من مصدر شاء له أَنْ يَظَلَّ مستوراً. بيد أنَّ دراسةً نقديَّةً علميَّةً موضوعيَّةً تعتمد منهجيَّة التَّفكيك وإعادة التَّركيب قد تُساعِدُ على اكتشاف الحقيقة، ههنا، حقيقة شاعريَّة السيِّد المبكرة.

يقول السيِّد عبد المَهْدِيّ في قصيدة “إلى ملهمتي”، التي يُعَرِّف بأنها “مناشدة الحقيقة”، وقد نظمها في النَّجفِ الأَشرف بتاريخ 27/5/1957

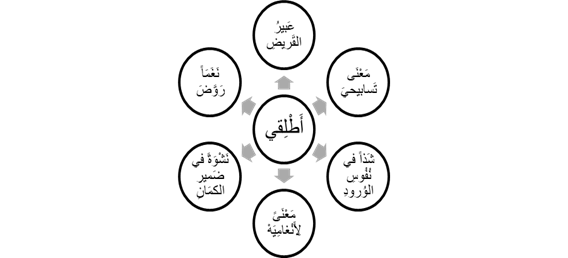

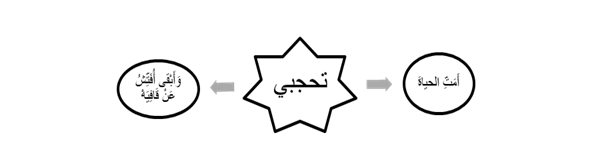

| .. وَأَطْلِقي الفَجْرَ عَلى مُقَلَتِـ فَأَنْتِ عَبيرُ القَريضِ الضَّحوكِ وَأَنْتِ شَذاً في نُفُوسِ الوُرودِ فَأَزهو بِتَرْتِيلِ آياتِها فَيا نَشْوَةً في ضَميرِ الكمَانِ أَراقَ دَمَ الطِّيبِ إِيقاعُها وَسَالَتْ عَلى لَحْنِها نَغْمَةٌ فَإِنْ تَحْجُبي الفَجْرَ عَنْ خَاطِري وَتَذْوي ويَهْدا صَدَاها الطَّروب | (م) | يَّ فقد لَعْثَمَ الدَّربُ خُطْواتِيَهْ وَمَعْنَى تَسابيحيَ السَّامِيَةْ تُدَغْدِغُ بِالعُطْرِ أَنْفاسِيَهْ لأَنَّكِ مَعْنَىً لِأَنْغامِيَهْ وَيا نَغَمَاً رَوَّضَ آلامِيَهْ عَلى وَجْنَةٍ بِالسَّنا زاهِيَهْ فَغَنَّتْ لإِيقاعِها السَّاقِيَه أَمَّتِ الحياةَ بِأَشْعارِيَهْ وَأَبْقى أُفَتِّشُ عَنْ قَافِيَهْ |

وباتِّباع منهجيَّة التَّفكيك، يمكن القول إنَّ هذا النَّص يقوم على ثلاثة محرِّكات تنتظمه:

- الضَّياع، متمثِّلاً بتعبير الشَّاعر “لَعْثَمَ الدَّربُ خُطْواتِيَهْ“؛ وهذا ما يقدِّم ما يمكن تسميته بـ “المُحَرِّك الدَّافع”.

- طلب الشَّاعر إطلاق الفجر، متمثِّلاً بقول الشَّاعر “وَأَطْلِقي الفَجْرَ عَلى مُقَلَتِيَّ“؛ وهذا يقدِّم ما يمكن تسميته بـ “المحرِّك الباني”.

- حال الشَّاعر إذا لم يكن هذا الإطلاق للفجر، متمثِّلاُ بعجز البيت الثَّامن ” أَمَّتِ الحياةَ بِأَشْعارِيَهْ“؛ وهذا يقدِّم ما يمكن تسميته بـ “المحرِّك الهادم”.

من الواضح أنَّ الشَّاعر عمد، ههنا، إلى وضع “المحرِّك الباني” في بداية النَّصِّ، مُقدِّماً إياه على “المحرِّك الدَّافع”، المنطلَق الأساس لموضوع النَّصِّ. ولعلَّ هذا الأمر يعود إلى رغبة الشَّاعر في أن يكون هذا الدافع وجوداً نافذاً مُتَحَقِّقاً من دون سواه، أو للتَّركيز الإبلاغي على أهميَّة فاعليَّة هذا المحرِّك. أمَّا “المحرِّك الهادم”، فقد أحلَّه الشَّاعر في الموقع الأخير من محرِّكات النَّص، ولعل هذا الإحلال أتى مراعاة للمنطق الطبيعي لتطور الموضوع أو رغبة من الشاعر في تأخير فاعليَّة هذا المحرِّك، أو حتَّى إلغاءها.

فتكون فنيَّة البناء قائمة، في هذا النَّصِّ، على تسلسل إبراز “الباني” قبل “الدافع” إليه، والانتهاء بـ”الهادم”، إبعاداً له. ويكون التوجُّه الإيجابي هو الحافز الأساس إلى تقديم هذا التَّشَّكُّل لبناية النَّص. وتظهر الإيجابيَّة في اعتبار الشَّاعر من يطلب منها إطلاق الفجر، أيَّاً تكن، وقد تكون “الحقيقة”، كما يسميها في شرح عنوان القصيدة، إذ هي كلًّ ما يحفل به وجوده من شعر وموسيقى ومعنى وعطر وفرح وصلاة. أمَّا السلبيَّة فتتمثَّل فتتمثَّلُ عبر وقوعها في المقام التَّراتبيِّ الثَّالث لإنبناء النَّصِّ، وكذلك من خلال الإشارة المقتضبة والموجزة، ولكن الدَّالة بوضوح على فاعليتها إذا ما كان لهذه الفاعليَّة أن تتحقَّق.

ويمكن القول، تالياً، إنَّ هذه القصيدة، وإن كانت تُظْهِرُ عند الانطلاقِ أبياتاً تهدف إلى تعزيز الفاعليَّة الإيجابيَّةِ للشِّعر في اكتناه الموضوع، “الحقيقة”، ومعايشته؛ بيد أنَّها تنهض، من جهةٍ، في أساسها على معاناة قلقةِ ومُرَّةِ لغياب المعرفة وغربة اليقين، كما تشير، من جهة ثانية، إلى سوادويَّة الفشل واستمرار القلق إذا لم يتحقَّق ذلك الاكتناه للموضوع المنشود!

لا يمكن للمرء، عبر منهجيَّة إعادة التَّركيب، إلاَّ أن يُلاحِظ أنَّ البنيَّة الفكريَّة للأبيات، وهي المسؤولة، عُضْوِيَّاً، عمَّا تُبرزه القصيدة من فنيَّة تعبيريَّة وجماليَّة، تشهدُ لصاحبها بالتَّمَكُّنِ من أصول التَّعامل معها وحُسْنِ الإفادة من استخدام عناصرها؛ هي بنيَةٌ، بحدِّ ذاتها، بسيطة غير معقَّدة؛ قوامها خيارٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لا ثالثَ لهما: النَّجاح أو الفشل. إنَّها بنية ليست بغريبة على الإطلاق عن تجربة شابٍّ، في التَّاسعة عشرة من سنيِّ العمر، أوتي مقدرة لافتة في استيعاب أصول بنائيَّة اللُّغة العربيَّة صرفاً ونحواً وبلاغة، لكنَّهُ ما برحَ في مطلع معاركته لقضايا العيش وشؤون الوجود وأبعادها الذهنيَّة تحديداً فلم يصل بعد إلى مستوى الفكر المركَّب القائم على التَّشابُكِ وتنوُّع الخيارات بِتَنَوُّع الرُّؤى.

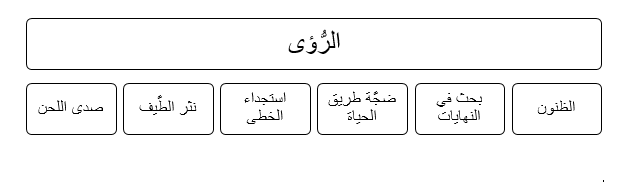

نَظَم السيِّد قصيدة “لقد أَفَلَت”، في النَّجف الأَشرف سنة 1958؛ ويوضِّح بأنَّ “الحقيقة” هي المقصود بالأفول ههنا. وهو يقول في هذه القصيدة:

| سَأَلتُ عَنْها اللَّيْلَ هَلْ ضَمَّها فَبَاغَتَني مِنْ عُبابِ الظَّلامِ وَعاثَ بأُفُقي سَحابُ الشُّكوكْ فَبَادَرْتُ أَنْثُرُ أَطْيَافَها وَعَيْنايَ تَسْتَجْديانِ الخُطَى تلَفَّت في ضَجَّةٍ مَهَّدَتْ وحدَّقَت في مُنْتَهى الحالِكاتِ فَلَمْ أَرَ غَيْرَ شَرابِ الظُّنُونْ | لِيسري بِها حَيْثُ لا مُنْتَهى نَحِيْبٌ تَسَاءَلَ عَنْ خَطْوِها وضَجَّ بِصَدْريَ صدى لَحْنِها طُيوباً تُفَتِّشٌ عَنْ صَحْبِها إِذا ما سَرى في الدُّجى رَكْبُها طَريقَ الحياةِ إِلى قَلْبِها لَعَلَّ يَلوحُ سَنَا بَرْقِها يَخِيطُ نَسِيجَ ضَناها لَهَا |

تقودُ منهجيَّة التَّفكيك إلى أنَّ القصيدة ترتكز على ثلاثة محاور لفاعليتها:

- محور السُّؤال؛ ويتمثَّل في سؤال الشَّاعر عن موضوعه، “الحقيقة”.

- محور الجواب؛ ويتمثَّل في غياب الموضوع “الحقيقة”، وظهور هذا الغياب بنحيب يفاجيء الشَّاعر وشكوك وضجيج وأطياف وطيوب وسوى ذلك.

- محور ردَّة الفعل على الجواب؛ ويتمثَّل باستمرار الظُّنون وعدم اليقين.

وهذا ما يوضِّحُ كيف أنَّ فنِّيَّة انبناء النَّصِّ الشِّعريِّ، ههنا، تقوم على استدرارٍ للرُّؤى المرتبطة بالموضوع، الحقيقة، من خلال تفاعل محور السُّؤال مع محور الشَّك؛ إذ لولا هذا التَّفاعل بينهما مل كان للشاعر أن يعرض حاله مع الموضوع أو حال الموضوع معه. والملاخظ، ههنا، أنَّ العمليَّة الفنيَّة الشِّعرِيَّة هذه، وإن تسربلت بحرفة بارعة ومتقنة في مجالات الصَّوغ التّضعبيريِّ، فإنَّها انبنت في جوهرها على فاعليَّة بسيطة، كما حال القصيدة السَّابقة، وهي فاعليَّة تنهض على فعل وردِّ فعل ليس إلاَّ. ومثل هذه الفاعليَّة يعد من الأمور الطَّبيعيَّة، إن لم تكن شبه الوحيدة لدى فتى في التاسعة عشر من عمره لم يتعرَّف بعد على أعماق البحث الفلسفي المركَّبة التي تكشف عن عمق الموضوع.

وإذا ما كان، من ثَمَّ، مِنْ إِعادةِ تركيبٍ لِكِلا القصيدتين معاً، فإنَّ الأمر يؤكِّد صدورَ النَّصِّ عن خلفيَّة غِنائيَّةٍ واضحةٍ تتناسب إلى حدٍّ كبيرٍ، بل وطبيعيٍّ، مع العُمْقِ الثَّقافيِّ الاستيعابيِّ لفتىً في التَّاسعةِ عشرةِ من سنيِّ عمره، امتلك ناصيةَ اللًّغةِ وفنونها التَّعبيريَّة والجماليَّة بجدارةٍ وحُسْنِ تَمَثُّلٍ واستيعابٍ لِما عرفه مِنْ تجارب الآخربن؛ لكنَّه لمَّا يَلِجُ بَعْدُ عالَمَ الغَوْصِ الفلسفيِّ بأعماقِهِ اللامتناهية التي يوفِّرها موضوع البحث عن “الحقيقة”.

إنْطَلَقَ السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله، وقد صار فتىً يتحضَّرُ لملاقاة عمر الشَّباب، من حدود “عيناثا”، وما جاورها من قرى وبلدات ومدن، طامحاً إلى وصولٍ لشعرهِ إلى أكبر جمهور ممكن في ذلك الحين من المتلقِّين وأوسعه. يقصد، في سنة 1957، دار “الإذاعة اللبنانيَّة من بيروت”، وكانت الإذاعة الوحيدة في لبنان عهدذاك، آملاً أن يُقْبَلَ منه، للنَّشرِ عبر أثيرِ الإذاعةِ، نَصُّ قصيدة نَظَمَها بعنوان “الليل والشَّباب وأنا”. فما يكون من الأستاذ سمير شيخاني، رئيس الدَّائرة الثقافيَّة في الإذاعة زمنذاك، إلاَّ أن يستدعيه إلى مقابلتهِ في مكاتب الإذاعةِ، مُشَكِّكاً في كَوْنِ تلك القصيدة من نَظْمِ السيِّد فِعلاً. وكانت محاورة عميقة مُمْتَحِنَة، مِنَ الأستاذ سمير شيخاني للشَّاب السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله؛ انتهت بأنَّ قال الأستاذ شيخاني للشاب السيِّد عبد المَهْديّ “إنَّ أبواب الإذاعة مفتوحة لك متى شئت”. وكانت خطوة أخرى في انطلاقة شاعر شابٍّ على مستوى الوطن، يلفت إليه الأنظار ويثير الدَّهشة والإعجاب ويتحفَّز إلى مزيد من عطاء.

في مسيرة الشَّاعِرِيَّة

يقولُ السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله إنَّ يُتمه استدرجه “إلى حافَّة اليأس، فصرتُ أمشي في ضوء سواد أحْرُفٍ الكلمة، هي تُضيء وأنا أمشي في هَدْيِ ضوئها“. ويبدو أنَّ ملامح هذا اليأس، الذي كان يعتور تفسه في طفولته الغضَّة، قاده إلى دنيا الحُزن؛ فبات والحزن رفيقي عيش وربيبي درب واحدة. وهو يُخْبِرُ بأنَّه لطالما أحسَّ، في هذا الحال، بالوحدة رغم وجود الأهل والأخوة من حوله؛ فكان ملجأه عبر فنَّين اتَّخذهما موطناً لراحته. كان سماع النَّغَمُ الحزين الباكي يستهويه ويُضفي على حياته جمالاً أحبَّ هذه الحياةَ فيه؛ أمَّا سَماع الكلمة الجميلة، تَنْبَلِجُ من الآخرين أو مِنْ قَوْلِهِ هوَ لها، فكان يُذكي في نفسه حماساً لا نظير له؛ فيشتعلُ، بالنَّغم الحزين والكلة الجميلة، الشِّعْرُ والنَّظمُ في كيانه قصائد هي مرآة حياتهِ ولُبَّ كينونتِه. ولعلَّ في هذين الموطنين للراحة، بما للنَّغم من موسيقى وإيقاع وما للكلمة من عذوبة وفنيَّة تشكُّل، ما ساهم في صوغ الموهبة الشِّعريَّة التي انطلق منها منذ طفولة العمر ويناعته. إنَّهُ شاعرٌ وليدُ كينونتهِ الذَّاتيَّةِ وإبن وجوده الخاص؛ ولعلَّ في هذا ما يوضِّح قوله “أنا لا أٌقِرُّ أنِّي تلمذتُ على أَحَدِ من النَّاس، فمعلِّمي هو نفسي، وعلى هذه النَّفسُ درستُ وتدرَّبتُ وكتبتُ ونظمتُ؛ فلم أدرس فنون الشِّعرِ إلاَّ على مُطالعاتي إذ كنتُ غزير القراءةِ سريعَ الحفظِ أمتلك المقدرة على الاستيعاب“.

سَيَكُونُ السَّعيُّ، في ما يلي، التَّوقُّف عند بعض المحطَّات العُمْرِيَّةِ الأساسيَّةِ التي يمكن القولَ إنَّ شِعر السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله مرَّ بها. وهذه المحطَّات، كما تتجلَّى عبر قصائد هذه المجموعة، تمتدُّ من سنة 1948، يوم كان في العاشرة من سنيِّ عمره،، إلى سنة 1958، يوم قارب الثَّلاثين من سنيِّ هذا العُمر.

- المحاكاة:

بدأ السيِّد عبد المَهْديّ فَضْلُ الله، يوم كان طفلاً في العاشرة من سني عمره، مشواره مع النَّظم. وجاء منظومه الأوَّل تعبيراً عن دفق عاطفيٍّ اعتراه وشوقٍ سيطر على كيانه تجاه أخيه السيِّد عبد المُحْسِن إثر مغادرة هذا الأخ عيناثا متوجِّهاً إلى النَّجف الأشرف لمتابعة دراسته فيها:

| أَأُخَيَّ إنَّ البُعْدَ أضنى فؤادِيا وأَصبحتُ من بُعدِ المزارِ ووَحشَتي وجُرِّعْتُ كأساً لا يزالُ بِمُهْجَتي فأرجو من اللهِ الكريمِ بقاءَكُم | وأسقمني حتَّى مَلَلْتُ وِسادِيا وَحيداً أُناجي اللهَ في الليلِ خالِيا يُفَتِّتُ أَحشائي ويُنزي فؤادِيا لِنُرْجِعَ أيَّاماً مضَت وَليالِيا |

يتَّضِحُ من هذا المنحى التَّشكُّليِّ للنَّصِّ، أنَّ ثمَّة تَمَثُّلاً بَيِّنَاً لِنَمَطٍ تقليديٍّ رفيعِ المستويين اللغويُّ والمضمونيُّ في صَوْغِ الشِّعر. ويتَّضِحُ، من ناحية أخرى، تمسُّكٌ جليُّ بأهدابِ ثقافة دينيَّةٍ تَرى في اللهِ المَوْئِلَ والملاذَ والرجاء. وكأنَّ الفتى، ابن السَّنوات العشر، كان يُسْقِطُ على ذاته الشَّاعرة زُبدة ما اختزنته ثقافته، مِما كان يسمعه من شعراءٍ تقليديين عاش حولهم ومعهم؛ فبات ينظمُ ما يتأتَّى له من شعرٍ بهم. ومن هنا، يمكن القول إنَّ محاكاة القصائد والأبيات والتَّعابيرِ، من النَّماذج الراقية لِلشِّعر التَّقليدي الذي عرفه الفتى، وضعته أمام أوَّل خطوة تأسيسيَّةٍ له في عالمي النَّظمِ والصَّوغِ الشِّعرِييَّن.

***************************

الدكتور وجيه فانوس